Am 21. März 2024 hielt ich im Tübinger Epplehaus einen Vortrag über die „Cancel Culture“-Debatte. Im Folgenden dokumentiere ich das Manuskript.

„Wir sind von der Sache alle ziemlich angenervt, oder? Also schlage ich vor, wir sollten versuchen, wenigstens ein bisschen Würde zu bewahren.“ Dieses Zitat aus dem Film „Die üblichen Verdächtigen“ (das ich vor allem als Intro des „…but alive“-Songs „Pete“ kenne) geht mir oft durch den Kopf, wenn ich an die Debatten um Cancel Culture und die damit in Verbindung stehenden Kulturkämpfe denke. Denn ich kenne wirklich niemanden, der mit den Dynamiken dieser Debatten zufrieden wäre – wir sind von der Sache alle ziemlich angenervt. Allerdings sind wir alle auf verschiedene Weise angenervt und ich sehe nicht, wie man das auflösen könnte. Daher ist es wohl das Beste, wenn wir versuchen, wenigstens ein bisschen Würde zu bewahren.

Würdelos erscheint es mir vor allem, der Versuchung nachzugeben, sich mit Inbrunst und gezücktem Messer ins Handgemenge zu stürzen, um denen, die man von Anfang an als „Gegenseite“ identifiziert, so hart wie möglich zuzusetzen und denen, die man der „eigenen Seite“ zuordnet, den Rücken freizuhalten. Diese Versuchung ist in Kulturkämpfen immer groß, aber man sollte sich Mühe geben, ihr zu widerstehen – zumindest, wenn man versuchen will, ein bisschen Würde zu bewahren.

Ich will mir im Folgenden Mühe geben. Allerdings soll hier nicht der Anschein entstehen, ich spräche aus der perfekt ausbalanciert-neutralen Position. Ich komme in diesem Kulturkampf durchaus von einer Seite, nämlich von derjenigen, die der Diagnose einer linken Cancel Culture sehr skeptisch gegenübersteht. Allerdings will ich mir eben Mühe geben, da, wo es nötig scheint, auch meine „eigene Seite“ zu kritisieren und an anderen Stellen mit allem gebotenen Widerwillen der „anderen Seite“ Recht zu geben.

Dabei möchte ich anmerken, dass ich zwar ein Wissenschaftler bin, der sich in seiner Arbeit mit verwandten Themen beschäftigt, dies aber kein wissenschaftlicher Vortrag ist. Zudem ist die Argumentation nur halbwegs strukturiert und besteht aus 14 nicht immer aufeinander aufbauenden Thesen, die ich jeweils kurz kommentiere. 14 ist keine sehr schöne Zahl, aber 10 oder 12 reichten nicht ganz und 81 weitere wollten mir auch nicht einfallen.

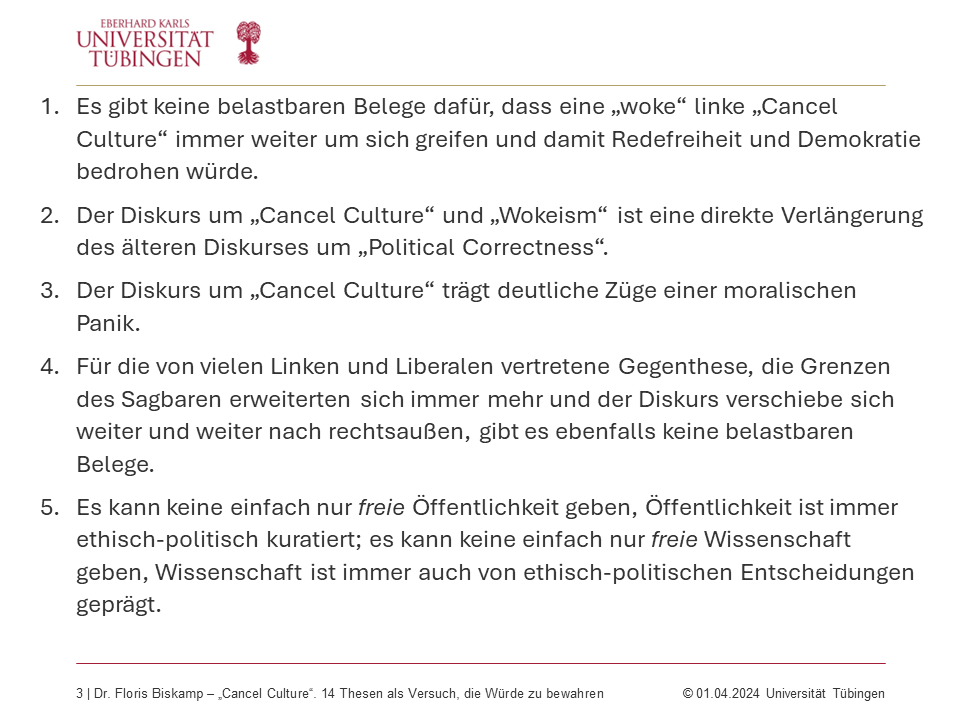

1. Es gibt keine belastbaren Belege dafür, dass eine „woke“ linke „Cancel Culture“ immer weiter um sich greifen und damit Redefreiheit und Demokratie bedrohen würde.

Der Ausdruck „Cancel Culture“ wird in aller Regel nicht als ein wissenschaftlicher Begriff mit einer klaren Definition verwendet, sondern als ein Marker, der assoziativ eine bestimmte Erzählung aufruft. Dieser Erzählung zufolge haben sich den letzten Jahren ausgehend von US-amerikanischen Universitäten Ideologien namens „Identitätspolitik“ oder „Wokism“ verbreitet. Kern dieser Ideologien sei die unbedingte Betonung von Identitäten wie race und gender und die Kritik entsprechender Unterdrückungsverhältnisse wie Rassismus und Heteroexismus. In ihrem –wie häufig zugestanden wird: gut gemeinten und an sich begrüßenswerten – Kampf gegen diese Unterdrückung verfolgten die „woken Linken“ eine hochmoralische (Sprach-)Politik, mit der sie bestimmte Worte und Themen tabuisierten. Weil die Kategorien Rassismus und Heterosexismus allzu weit verwendet würden, könnten viele wichtige Fragen überhaupt nicht mehr angesprochen werden. Personen, die die Sprach- und Denkregeln absichtlich oder aus Versehen verletzten, indem sie die verbotenen Worte verwendeten oder die verbotenen Themen ansprächen, liefen Gefahr, gecancelt zu werden: ausgeladen, abgesetzt, gefeuert, mit Sprechverboten belegt. Das gefährde an den Universitäten die Freiheit von Forschung und Lehre, jenseits der Universitäten die Freiheit der Rede und somit die Demokratie. Denn sowohl Wissenschaft als auch Demokratie seien auf den freien Austausch von Argumenten angewiesen und eben diesen zerstöre die Cancel Culture. Wolle man Demokratie und Aufklärung erhalten, bestehe daher unbedingter Handlungsbedarf.

Diese Erzählung ist, das will ich zugeben, eine gute Story: Sie ist tragisch, weil aus guten Intentionen böse Folgen entstehen. Sie lädt zur Identifikation ein, weil unschuldige Menschen zum Opfer böser Mächte werden. Und sie hat einen Spannungsbogen, der unaufhaltsam zur bald anstehenden Entscheidungsschlacht führt. Daher ist es wenig überraschend, dass mit dieser Story so viele Bücher verkauft werden.

Allerdings ist es meines Erachtens eben nur eine Story. Es gibt keine belastbaren Belege dafür, dass es diese immer weiter um sich greifende linke Cancel Culture in der beschriebenen Form und dem beschriebenen Ausmaß wirklich gibt. Damit will ich nicht sagen, dass es keine effektiven informellen Sagbarkeitsgrenzen gäbe, die enger sind als die juristischen. Auch will ich nicht sagen, dass es keine autoritären Linken gäbe, die anderen den Mund verbieten wollen. Auch nicht, dass Antirassismus und Antisexismus keine bizarren Blüten treiben würden. All diese Dinge gibt es und ich gehe im Weiteren auf sie ein.

Und weil es diese Dinge gibt, können die Verfechter:innen der Cancel-Culture-These auch immer auf (oftmals übertrieben dargestellte) Fälle und Anekdoten verweisen, die ihre Erzählung zu stützen scheinen. Jedoch fehlen Belege für drei zentrale Aspekte Erstens dafür, dass entsprechende Phänomene immer mehr werden, zweitens dafür, dass diese ein Ausmaß annehmen, das die Redefreiheit und den demokratischen Diskurs gefährdet; drittens dafür, dass die entsprechenden Einschränkungen vor allem von links kommen. Die gängigen Fallsammlungen und Umfragen sind allesamt nicht geeignet, diese drei Punkte zu belegen, belastbare Langzeitstudien gibt es nicht.

2. Der Diskurs um „Cancel Culture“ und „Wokeism“ ist eine direkte Verlängerung des älteren Diskurses um „Political Correctness“.

Nun ist das Fehlen von klaren Belegen für eine These noch keine Widerlegung. Und tatsächlich gilt: Weil es die entsprechenden Langzeit-Untersuchungen nicht gibt, kann man die Cancel-Culture-These auch nicht eindeutig widerlegen. Allerdings gibt es einen weiteren Grund, an ihr zu zweifeln. Wie Adrian Daub dargelegt hat, besteht in Form und Inhalt eine extreme Ähnlichkeit zwischen dem heutigen Diskurs um „Cancel Culture“ und dem in den 1990ern aufgekommenen Diskurs um „Political Correctness“. Auch damals hieß es, dass ausgehend von US-Universitäten ein Feminismus und ein Antirassismus um sich griffen, die zwar gut gemeint seien, aber aufgrund ihrer völligen Übertreibungen zuerst die Wissenschaftsfreiheit, dann die Redefreiheit und schließlich die Demokratie zu zerstören drohten. Freilich gibt es gewisse Unterschiede zwischen den beiden Diskursen – z.B. gab es damals einfach noch keinen nennenswerten Queerfeminismus, weshalb der Diskurs zumeist ganz traditionell antifeministisch war und nicht, wie es heute oft der Fall ist, den guten alten Feminismus gegen den bösen neuen verteidigt. Jedoch überwiegen die Ähnlichkeiten.

Wenn nun seit über 30 Jahren konstant vor dem jetzt wirklich anstehenden Untergang gewarnt wird und die Belege bis heute vor allem Anekdoten sind, hat man umso mehr Gründe, der These zu misstrauen. Die Beweislast tragen ihre Vertreter:innen.

3. Der Diskurs um „Cancel Culture“ trägt deutliche Züge einer moralischen Panik.

Als moralische Panik (oder Englisch: moral panic) werden Diskurse bezeichnet, in denen basierend auf Anekdoten oder real dokumentierten Fallberichten eine Gefährdung der Gesellschaftsordnung behauptet wird, die mit allen Kräften abgewehrt werden muss. Verwendet wird der Begriff vor allem in der Kriminologie, um alarmistische Diskurse über Straßenkriminalität zu erfassen. Mit der Bezeichnung dieser Diskurse als moralische Panik wird nicht bestritten, dass es die Verbrechen wirklich gibt und sie wirklich schlimm sind. Allerdings wird problematisiert, dass ohne belastbare Grundlage eine eskalierende Entwicklung behauptet und diese zur Gefahr für die gesellschaftliche Ordnung hochstilisiert wird, der unbedingt zu begegnen sei – wie Stuart Hall und andere gezeigt haben, oft mit rassistischen Implikationen.

Analoges trifft – auch dies legt Adrian Daub dar – auf die „Cancel Culture“-Erzählung zu. Auch hier wird basierend auf (häufig übertrieben dargestellten) Anekdoten eine Gefährdung der Gesellschaftsordnung behauptet und so ohne hinreichende rationale Grundlage unbedingter Handlungsbedarf konstruiert.

4. Für die von vielen Linken und Liberalen vertretene Gegenthese, die Grenzen des Sagbaren erweiterten sich immer mehr und der Diskurs verschiebe sich weiter und weiter nach rechtsaußen, gibt es ebenfalls keine belastbaren Belege.

Interessanterweise zirkuliert gleichzeitig in linken und liberalen Kreisen eine Diagnose über die Veränderung von Sagbarkeiten, mit der gewissermaßen das Gegenteil der Cancel-Culture-These behauptet wird. Hier heißt es, neurechte und populistisch-rechtsradikale Akteure wirkten auf eine Erweiterung von Sagbarkeitsgrenzen hin und hätten dabei Erfolg, sodass rassistische usw. Sprache immer weiter normalisiert werde. Auch für diese These sind die Belege rar gesät – zumindest, wenn es um Deutschland geht. Weder die Einstellungsforschung noch die Diskursforschung geben eindeutige Belege dafür, dass rassistisches Denken und rassistisches Sprechen sich zunehmend normalisierten.

Vermutlich liegt der These ein Trugschluss zugrunde: Es stimmt, dass die gezielte Verschiebung von Sagbarkeitsgrenzen in der Neuen Rechten seit Jahrzehnten als Strategie diskutiert wird, um einen parteipolitischen Erfolg der extremen Rechten „metapolitisch“ vorzubereiten. Es stimmt auch, dass in den letzten Jahren ein parteipolitischer Erfolg der extremen Rechten zu beobachten ist. Da mag der Schluss naheliegen, dass die Neue Rechte mit ihrer Strategie Erfolg hatte. Jedoch ist das eine Deutung der Lage, in der der Schwanz mit dem Hund wackelt. Man schreibt der Neuen Rechten damit sehr viel mehr Handlungsmacht zu, als sie tatsächlich hatte. Die AfD ist nicht so erfolgreich, weil die Neue Rechte dies „metapolitisch“ so gut vorbereitet hat. Das Gegenteil ist der Fall: Es waren primär parteipolitische Dynamiken, die den AfD-Aufstieg ermöglicht hatten; erst dieser gibt der Neuen Rechten nun erhebliche Ressourcen und Handlungsoptionen an die Hand. Was die Neue Rechte strategisch geschickt geplant hat, war nicht der Aufstieg der AfD, sondern die rechtsextreme Machtübernahme in der AfD. Das ist gefährlich, relativiert aber zugleich die neurechten Theorien über die Relevanz der „Metapolitik“.

Entgegen der These von der ständigen Erweiterung des Sagbaren ist festzuhalten, dass Rassismus, Antisemitismus und Heterosexismus in den letzten Jahrzehnten nicht immer weiter normalisiert, sondern immer besser kritisierbar geworden sind. Worte und Äußerungen, die in den 1980ern noch gängig waren, können heute als rassistisch usw. kritisiert werden und diese Kritik stößt auf Resonanz.

5. Es kann keine einfach nur freie Öffentlichkeit geben, Öffentlichkeit ist immer ethisch-politisch kuratiert; es kann keine einfach nur freie Wissenschaft geben, Wissenschaft ist immer auch von ethisch-politischen Entscheidungen geprägt.

Von den Vertreter:innen der Cancel-Culture-These wird häufig die Forderung formuliert, sowohl die Wissenschaft als auch die Rede in der politischen Öffentlichkeit sollten einfach nur „frei“ sein. Beschränkungen dürfe es allenfalls in Form der bestehenden rechtlichen Grenzen (Volksverhetzung, Verleumdung usw.) geben, auf alle weiteren politisch-ethischen Eingrenzungen solle verzichtet werden. Die Wissenschaft solle allein durch die ergebnisoffene Suche nach Wahrheit bestimmt sein und dürfe dabei nicht von „wissenschaftsfremden“ Normen aus Ethik oder Politik beeinflusst werden. Nur so könne sichergestellt werden, dass wirklich ein objektives Bild der Wirklichkeit entstehe. In der politischen Öffentlichkeit sollten möglichst alle Argumente und Meinungen zugelassen werden. Nur so könne sichergestellt werden, dass die anschließende rationale Abwägung der Argumente wirklich zu den besten Ergebnissen komme.

Beiden Forderungen liegt die richtige Intuition zugrunde, dass ein freier Austausch von Argumenten in Wissenschaft und politischer Öffentlichkeit in hohem Maße wünschenswert ist. Allerdings führt es in die Irre, Ideale einer einfach nur „freien“ Öffentlichkeit und einer einfach nur „freien“ Wissenschaft konstruieren, um die Realität dann an ihnen messen. Unabhängig von dem, was man sich wünscht, kann es diese totale Freiheit nicht geben – nicht einmal als regulatives Ideal.

Damit Öffentlichkeit als Öffentlichkeit funktionieren kann, muss sie immer kuratiert sein. Sie kann überhaupt nur existieren, wenn nicht einfach alle möglichen Akteure alle möglichen Aussagen treffen, sondern nur, wenn es eine Art der Filterung gibt. Diese wird üblicherweise vor allem von Redaktionen und vergleichbaren Gremien übernommen, die darüber entscheiden, welche Themen relevant sind und welche Positionen zu diesen Themen es wert sind, veröffentlicht zu werden. Dieser Filterprozess sollte freilich primär auf formale Fragen zielen, z.B. darauf, welche Geschichte ordentlich recherchiert ist und welche auf Lügen oder Halbwahrheiten basiert. Jedoch werden insbesondere bei der Auswahl der Themen und der Entscheidung für eine bestimmte Art der Darstellung immer auch ethisch-politische Fragen eine Rolle spielen. Journalismus soll Fakten darstellen, kann aber nie „einfach nur die Fakten“ darstellen, sondern muss entscheiden, welche Fakten wie dargestellt werden. Diese Entscheidung hat immer auch eine ethisch-politische Dimension.

Ähnlich gilt für die Wissenschaft, dass sie nicht einfach nur die Wahrheit suchen kann. Zumindest muss Wissenschaft immer entscheiden, in welchen Fragen sie überhaupt nach Wahrheiten sucht. Investiert sie ihre begrenzten Ressourcen in die Suche nach der Wahrheit über das effektivstmögliche Malariamittel oder in die Suche nach der Wahrheit über das effektivstmögliche Haarwuchsmittel? Ich bin natürlich für die Haarwuchsmittel, denn Malaria habe ich nicht. Jedoch könnte man wohl auch gute Gründe dafür vorbringen, dass das Malariamittel Priorität haben sollte – und diese Gründe zielen nicht auf Fragen von wahr und unwahr, sondern auf Fragen von richtig und falsch, sind also nicht wissenschaftlich, sondern ethisch-politisch bzw. „wissenschaftsfremd“.

Somit sind in Wissenschaft und politischer Öffentlichkeit immer auch ethisch-politische Entscheidungen darüber zu treffen, was gesagt werden soll und was nicht. Damit werden immer auch informelle Sagbarkeitsgrenzen errichtet, die enger sind als die rechtlichen. Es ist wünschenswert, dass über diese ethisch-politischen Fragen offen gesprochen und diskutiert wird. Aber man sollte nicht so tun, als gäbe es sie nicht. Man kann die konkreten ethisch-politischen Entscheidungen immer kritisieren; aber wer so tut, als seien sie schlechthin vermeidbar, gibt sich einer Illusion hin oder lügt sich bewusst in die Tasche.

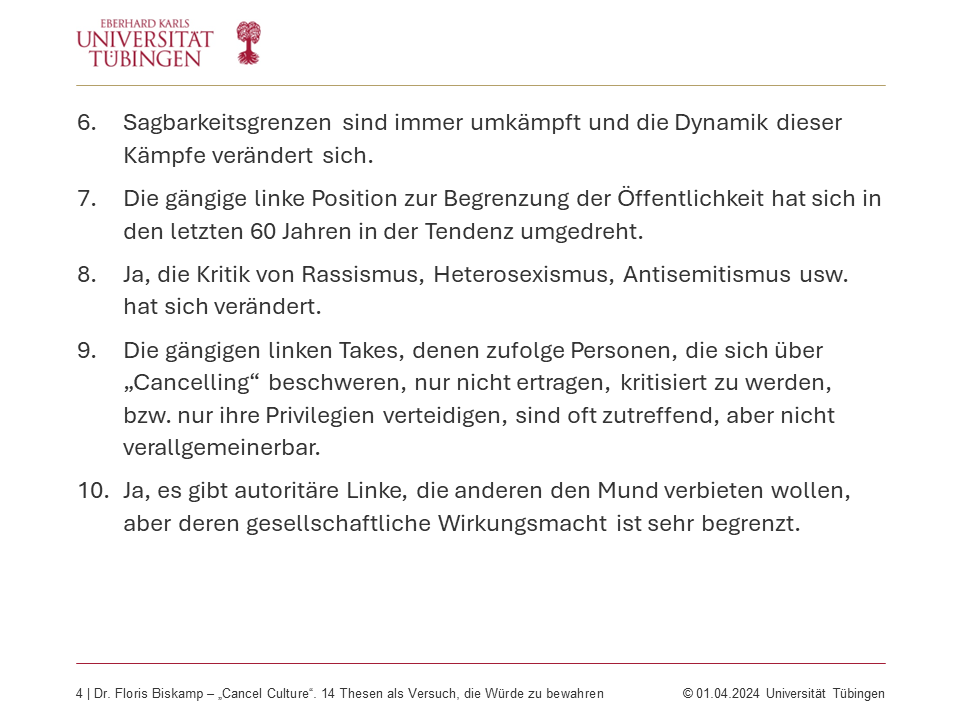

6. Sagbarkeitsgrenzen sind immer umkämpft und die Dynamik dieser Kämpfe verändert sich.

Ebenso unvermeidbar wie die Begrenzung von Sagbarkeiten ist der Streit darum, wo die Grenzen verlaufen sollten. Es kann in einer demokratischen Öffentlichkeit nicht anders sein. Was in bestimmten öffentlichen Sphären (den Medien, der Wissenschaft, dem Parlament, der Zivilgesellschaft, der Kunst usw.) sagbar ist, kann nur in Form von Aushandlungen entschieden werden. Die zu einem bestimmten Zeitpunkt bestehenden Grenzen können immer als zu eng oder zu weit oder sonstwie falsch kritisiert und in Reaktion darauf wieder verteidigt werden. Und diese Diskussionen nerven alle Beteiligten ziemlich an.

Die Grenzen sind in aller Regel keine eindeutigen und für alle sichtbaren Linien, keine geschriebenen Gesetze, aufgrund derer man genau wissen könnte, was mit welchen Folgen sagbar ist und nicht. Vielmehr verlaufen die Grenzen im Ungefähren, sodass nicht ohne weiteres vorhersehbar, welche Äußerung unter Welchen Bedingungen sie überschreitet und deshalb zum Skandal taugt und welche nicht. Dies erzeugt Unsicherheit – und die nervt noch mehr an.

Gesteigert wird die nervige Unsicherheit dadurch, dass sich die Grenzen gerade aufgrund der genannten Aushandlungen immer verändern – und das bei unterschiedlichen Themen in unterschiedlichen Kontexten mithin in gegensätzliche Richtungen. In einigen Fällen nimmt die Sensibilität zu und die Grenzen des Sagbaren werden enger, in anderen ist das Gegenteil der Fall.

Und ja, auch wenn ich keine systematischen Belege dafür geben kann, teile ich den Eindruck, dass diese Kämpfe um Sagbarkeitsgrenzen in den letzten Jahren in besonderem Maße moralisch aufgeladen sind. Damit meine ich, dass eine besondere Neigung besteht, diejenigen, die eine der eigenen entgegengesetzte Position vertreten, als moralisch böse oder verkommen zu markieren. Über die Gründe dafür kann ich nur spekulieren. Wahrscheinlich spielt die Eigenlogik von sozialen Medien eine Rolle. Durch soziale Medien ist es viel wahrscheinlicher geworden, dass als grenzüberschreitend wahrgenommene Äußerungen von Personen mit grundlegend anderer Position gesehen und skandalisiert werden und es dann zu massenhaftem moralisierendem calling-out und piling-on kommt. Dies wiederum kann auf die Debatten außerhalb der sozialen Medien überschwappen. Auch mag es sein, dass in den letzten Jahren Themen salient waren und Situationen vorlagen, die besonders stark für moralische Zuspitzung geeignet waren und sind. Auch mag es sein, dass der Aufstieg von Rechtsaußenparteien selbst einen Beitrag zur Moralisierung geleistet hat.

7. Die gängige linke Position zur Begrenzung der Öffentlichkeit hat sich in den letzten 60 Jahren in der Tendenz umgedreht.

Blickt man auf die gängigen linken Positionen zur Begrenzung von Öffentlichkeit, kommt der Eindruck auf, dass diese sich in den letzten 60 Jahren der Tendenz nach umgedreht haben. In den 1960ern und 1970ern problematisierten Linke vor allem, dass die bürgerliche Öffentlichkeit Ausschlüsse produziere oder konkreter, dass sie proletarische und sozialistische Positionen ausschließe, um die Infragestellung der kapitalistische Ordnung zu verhindern. Heute problematisiert die Linke vor allem, dass Ausschlüsse gegenüber rassistischem, antisemitischem, heterosexistischem Sprechen zu brüchig seien. Das kann etwas mit einer zunehmenden Liberalisierung der Linken zu tun haben, mit veränderten Kräfteverhältnissen oder mit einer akuten Befürchtung vor einem aufkommenden Faschismus. So oder so ist es interessant.

8. Ja, die Kritik von Rassismus, Heterosexismus, Antisemitismus usw. hat sich verändert.

Ebenfalls real ist die Veränderung, die Kritik von Rassismus, Heterosexismus und Antisemitismus in den letzten Jahrzehnten erfahren hat. Bei der Kritik von Rassismus und Heterosexismus hat die Aufmerksamkeit für die soziale Konstruiertheit von Identitäten, für Sprecher:innenpositionen, für die Macht-Effekte von Sprechakten, für zugrundeliegende gesellschaftliche Strukturen und für Alltagspraktiken deutlich zugenommen – und in der Tat ging diese Veränderung maßgeblich von US-Universitäten aus. Bei der Kritik von Antisemitismus – die in Deutschland besonders ausgeprägt ist – haben sich Formen der Kritik etabliert, die Antisemitismus nicht bloß im offenen Hass auf Jüd:innen, sondern auch in bestimmten Weltbildstrukturen oder einseitigen Perspektiven auf den Nahostkonflikt sehen.

Jeweils beschränkt sich die Kritik nicht (mehr) auf eindeutige, offen antiegalitäre Positionen, die die Gleichheit aller Menschen direkt ablehnen. Stattdessen werden auch Aussagen und Handlungen kritisiert, bei denen Rassismus, Heterosexismus oder Antisemitismus gerade nicht offen zutage liegen, sondern latent sind und erst durch (dem Alltagsverstand nicht immer plausible) Interpretationsarbeit zutage gefördert werden müssen. Ich halte diese Entwicklung insgesamt für begrüßenswert, aber man muss anerkennen, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Zwar findet man Elemente solcher Kritik sowie entsprechende Kontroversen auch schon in vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten, jedoch hat sich das Gewicht verschoben.

9. Die gängigen linken Takes, denen zufolge Personen, die sich über „Cancelling“ beschweren, nur ihre Privilegien verteidigen bzw. nur nicht ertragen, kritisiert zu werden, sind oft zutreffend, aber nicht verallgemeinerbar.

Es gibt zwei gängige linke Repliken auf die Klage über Cancel Culture und schwindende Meinungsfreiheit. Die erste besteht in der These, dass diejenigen, die sich da beklagen, in Wirklichkeit das Recht beanspruchten, unkritisiert sprechen zu können. Wenn sie sich darüber beschwerten, nicht mehr frei sprechen zu können, beschwerten sie sich in Wirklichkeit nur darüber, dass sie für ihr Sprechen kritisiert werde. Diese Interpretation ist in vielen Fällen sehr plausibel. Immer wieder schreien Leute „Cancel Culture“, wenn sie bloß darauf hingewiesen werden, dass eine ihrer Äußerungen falsch oder „problematisch“ ist. Das legt in der Tat den Schluss nahe, dass die sich beschwerdende Person das, was sie da von sich gibt, gerne ohne Widerworte von sich geben möchte.

Die zweite Replik konkretisiert dies noch weiter: Die Klage über Cancel Culture sei die Verteidigung angegriffener Privilegien. Weiße, hetero, cis-männliche, bürgerliche Subjekte seien es gerade deshalb gewohnt, souverän und unkritisiert über die Welt zu räsonieren, weil sie Privilegien gegenüber rassistisch, heterosexistisch und anderweitig marginalisierten Gruppen genössen. Rassismuskritik und Sexismuskritik stellten dieses gewohnte Privileg in Frage und fordere eine gerechtere Verteilung von Ressourcen und Sprechpositionen ein, gerade deshalb würden sie so aggressiv abgewehrt. Auch diese Argumentation hat eine hohe theoretische Plausibilität und wirkt in vielen Fällen schlüssig.

Jedoch lässt sich keine der beiden Repliken verallgemeinern. Die Behauptung, es gehe nur darum, unkritisiert sprechen zu können, kann in all den Fällen nicht überzeugen, in denen mit der Kritik zugleich eine Sanktionsforderung geäußert wird – ein Nichtabdrucken, ein Ausladen, eine Kündigung etc. Man kann solche Forderungen nach Sanktionierung stellen, aber dann sollte man der Gegenseite nicht zugleich vorwerfen, es gehe nur um das Ertragen von Kritik – tut man beides zugleich, scheitert man beim Versuch, die Würde zu bewahren. Weiter verkompliziert wird die Lage dadurch, dass der Vorwurf von Rassismus, Sexismus, Antisemitismus usw. sich in der Praxis nicht ohne weiteres von der Forderung nach Konsequenzen trennen lässt. Diese Begriffe sind moralisch stark aufgeladen und haben somit immer auch eine stigmatisierende Wirkung, die Folgen für das Gegenüber haben kann. Das heißt nicht, dass man sie nicht verwenden sollte, es heißt aber, dass doch etwas mehr auf dem Spiel steht als „kritisiert werden“.

Die Behauptung, es gehe nur um die Verteidigung von Privilegien ist erst recht nicht verallgemeinerbar. Man muss die Möglichkeit anerkennen, dass die Kritik von Rassismus, Heterosexismus, Antisemitismus usw. auch überschießen oder schlicht danebenliegen kann, sodass sie Personen zu Unrecht trifft. Die Abwehr solcher Kritik kann dann nicht pauschal als Verteidigung von Privilegien abgetan werden – sonst befindet man sich in einem hermetischen Zirkel, in der es keine Möglichkeit auf Widerspruch gibt.

10. Ja, es gibt autoritäre Linke, die anderen den Mund verbieten wollen.

Ich muss den Vertreter:innen der Cancel-Culture-These auch darin zustimmen, dass es Linke gibt, die regelrecht autoritär auftreten und bei Positionen, die von ihrem Weltbild abweichen, recht schnell bereit sind, drastische Konsequenzen zu fordern (Ausladung, Kündigung etc.). Wenn solche Positionen den Diskurs an Universitäten oder in der allgemeinen Öffentlichkeit bestimmen würden, wäre das in der Tat ein Problem. Deshalb bin ich relativ froh darüber, dass der Einfluss dieser Kräfte relativ marginal bleibt. Kein:e Professor:in dieser Welt muss um die eigene Position fürchten, wenn ein paar linke Studierende bei ihrer Kritik über die Stränge schlagen – und um mehr geht es in der Regel nicht. Die extreme Empfindlichkeit, mit der manche Professor:innen mit Beamt:innenprivileg oder preisgekrönte intellektuelle Superstars auf polemische Kritik reagieren, ist alles andere als würdevoll. Sie ist peinlich.

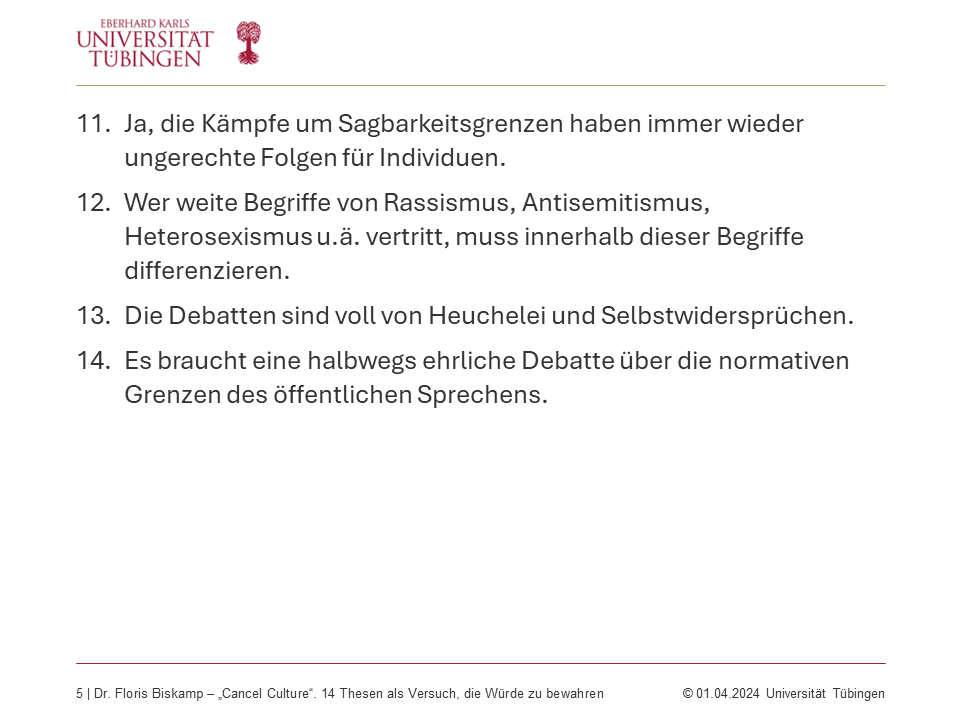

11. Ja, die Kämpfe um Sagbarkeitsgrenzen haben immer wieder ungerechte Folgen für Individuen.

Dennoch ist festzuhalten, dass die moralisierten Kämpfe um Sagbarkeiten mithin zur Folge haben, dass Individuen Unrecht geschieht. Dies geschieht dann, wenn sie in ihrem beruflichen oder privaten Leben Konsequenzen zu spüren bekommen, die in keinem angemessenen Verhältnis zu ihren vermeintlichen oder realen Grenzüberschreitungen stehen. Als Beispiel würde ich den ehemaligen KiKa-Moderator Matondo Castlo nennen, der seine Position verlor, nachdem er an einem sogenannten „Jugend-Festival“ im Westjordanland teilgenommen hatte. Ich habe wirklich keine politischen Sympathien für das Festival und es wirft kein gutes Licht auf Castlos politische Urteilskraft, dass er daran teilgenommen hat. Allerdings sehe ich keine ernsthaften Belege darauf, dass er antisemitisch motiviert und für seine Position im KiKa ungeeignet wäre.

Man kann mit Recht dagegenhalten, dass Personen, die von Rassismus, Antisemitismus oder Heterosexismus betroffen sind, ihrerseits täglich ungerechte Ausschlüsse und Anfeindungen erfahren, und diese oftmals weitaus drastischer sind, als die Folgen einer beizeiten über die Stränge schlagenden Kritik an Rassismus, Antisemitismus und Heterosexismus. Das kann jedoch die genannten Ungerechtigkeiten nicht rechtfertigen. Hinzu kommt, dass beides mithin zusammenwirken kann, wenn von Rassismus betroffene Gruppen besonders kritisch auf Antisemitismus „geprüft“ werden.

12. Wer einen weiten Begriff von Rassismus, Antisemitismus, Heterosexismus u.ä. vertritt, muss innerhalb dieses Begriffes differenzieren.

Eine der Folgen sollte meines Erachtens darin bestehen, dass man die Begriffe von Rassismus, Antisemitismus und Heterosexismus in einer differenzierten, abgestuften Weise verwenden muss – zumindest dann, wenn man sich für ein weites Verständnis dieser Begriffe entscheidet.

Vieles spricht für ein solches weites Verständnis. Antisemitismus fängt nicht erst an der Rampe von Auschwitz an, Rassismus nicht erst beim transatlantischen Sklavenhandel und Sexismus nicht erst bei Handmaid’s Tale. Von diesen Extremen erstreckt sich ein Kontinuum zu ganz alltäglichen Handlungen und Denkmustern, die großen Teilen der Bevölkerung ganz unproblematisch erscheinen. Deren Kontinuität mit den Extremen herauszuarbeiten, ist eine wichtige Aufgabe der Kritik.

Allerdings muss diese Ausweitung der Begriffe auch Folgen für die Kritik haben. Auch wenn der Gedanke, dass es „schlimmere“ und „weniger schlimme“ Formen von Rassismus, Antisemitismus und Heterosexismus gibt, vielen zuwider sein mag, läuft es doch darauf hinaus. Ein alltagsrassistisches, alltagssexistisches oder alltagsantisemitisches Denk- oder Handlungsmuster ist nicht genauso schlimm wie offener Hass. Mehr noch: Die Kritik muss auch anerkennen, dass es einen Grenzbereich gibt, in dem man sich fragen muss, wie sinnvoll eine Verwendung der Begriff ist, auch wenn man dort mit guten Gründen Probleme sieht. Vor allem muss aber deutlich sein, dass bei den eher alltäglichen Formen, die nur durch dem Alltagsverstand kontraintuitive Dechiffrierungsarbeit als Problem erkennbar werden, nicht mit derselben Vehemenz dieselben Konsequenzen eingefordert werden können, wie bei offenem Hass.

Das mag alles selbstverständlich scheinen, ist es aber leider nicht immer. Als Beispiel sei auf die Debatten nach der Berlinale verwiesen, in denen auf einseitig verzerrte Positionierungen zum Nahostkonflikt, die man mit guten Gründen als antisemitisch einordnen kann, teils reagiert wurde, als habe es sich um manifesten Antisemitismus gehandelt.

13. Die Debatten sind voll von Heuchelei und Selbstwidersprüchen.

Eine Sache, die an den aktuellen Debatten besonders auffällt, ist das Maß an Heuchelei und an Selbstwidersprüchen. Die Heuchelei wird insbesondere in den Debatten um Israel und den Islam deutlich. Akteure, die sich in Debatten um Islam und Migration über Sprechverbote und Cancel Culture beschweren, aufgrund derer man den Islam nicht kritisieren dürfe, sind in Debatten um Israel häufig sehr schnell bereit, bestimmte Formen des Sprechens über Israel als israelbezogenen Antisemitismus zu kritisieren, dem in der Öffentlichkeit kein Raum gegeben werden dürfe und der Folgen haben müsse. Umgekehrt sind viele Akteure, die solche Antisemitismuskritik als Sprechverbot skandalisieren, aufgrund dessen man Israel nicht mehr kritisieren dürfe, selbst sehr schnell damit bei der Hand, das Sprechen anderer über Islam und Migration als Rassismus zu kritisieren, der in der Öffentlichkeit keinen Raum bekommen und Konsequenzen haben sollte. Freilich kann man konsistent argumentieren, dass die Grenzen im einen Fall für zu eng und im anderen für zu weit seien. Allerdings sollte man sich dann nicht als Verteidiger der Redefreiheit gerieren – zumindest nicht, wenn man versuchen will, ein bisschen Würde zu bewahren.

Oder noch deutlicher: Es gibt Menschen, die die (nicht selten bloß imaginierte) Vorgabe, geschlechterneutrale Schreibweisen zu verwenden, als Gängelung und Freiheitseinschränkung beklagen, aber zugleich die Vorgabe, das generische Maskulinum zu verwenden, als Verteidigung der Freiheit bejubeln. Man kann mit guten Gründen argumentieren, dass eine Organisation (und auch eine Staatsorganisation) das Recht hat, ihren Angestellten vorzuschreiben, wie diese zu schreiben haben, wenn sie im Namen der Organisation schreiben. Und man kann für oder gegen das generische Maskulinum oder Versuche der geschlechtergerechten Sprache argumentieren. Aber wenn man ein bisschen Würde bewahren will, sollte man nicht so tun, als habe man einen prinzipiellen Einwand gegen „Bevormundung“, wenn man sich eigentlich doch die „Bevormundung“ wünscht, die einem selbst gefällt.

Anders gesagt: Viele, die eine Einschränkung der Redefreiheit skandalisieren, beschweren sich anscheinend vor allem darüber, dass sie nicht die Macht haben, souverän zu bestimmen, welche Grenzen gelten.

14. Es braucht eine halbwegs ehrliche Debatte über die normativen Grenzen des öffentlichen Sprechens.

Wenn ich mir in diesen Debatten naiverweise etwas wünschen dürfte, dann, dass etwas ehrlicher und reflektierter und frei von Heuchelei gestritten würde. Man sollte sich ehrlich darüber machen, welche Arten von Freiheit der Wissenschaft und Öffentlichkeit wirklich wünschbar sind (anstatt sich irgendwelchen nicht widerspruchsfrei durchzuhaltenden Idealen hinzugeben). Dann sollte abstrakt reflektieren, nach welchen Maßstäben die unvermeidbaren ethisch-politischen Entscheidungen und Grenzziehungen begründet werden sollten. Dann sollte man dies auf die verschiedenen Gegenstandsbereiche konsistent beziehen – anstatt sich willkürlich mal als Free Speecher und mal als Wächter des Anstands zu gerieren. Dann könnte man vielleicht ein bisschen Würde bewahren.