Es steht außer Frage, dass (nicht nur) die deutsche Öffentlichkeit es der rechtspopulistischen Agitation in den letzten Jahren sehr leicht gemacht hat – man überließ der Rechten das Agendasetting fast kampflos, es gab auf allen Kanälen Gratis-Airtime satt und obendrein noch endlose Möglichkeiten, sich als tabubrechendes Opfer zu inszenieren. Per Leo, Maximilian Steinbeis und Daniel-Pascal Zorn sind mit ihrem vieldiskutierten Buch Mit Rechten reden angetreten, die Bedingungen für diesen Erfolg der Rechten herauszuarbeiten und einen besseren, ruhigeren, rationaleren Umgang vorzuschlagen, der es den Rechten weniger leicht machen soll. Weil ihre Fehlerdiagnose aber äußerst einseitig und verkürzt ausfällt, ist die von ihnen vorgeschlagene Gegenstrategie, die Rechten einfach mal mit Gegenargumenten zu überraschen, eher geeignet, das Problem zu verschärfen als es zu lindern. Tatsächlich legen sie auf 180 Seiten nicht ein einziges erfahrungsbasiertes Indiz dafür vor, dass diese Strategie funktionieren könnte.

Floris Biskamp

„Über die Qualitäten des Buches sollen letztlich andere urteilen, solange sie zugeben, dass es recht lustig ist. Und äußerst klug“ (S. 16), heißt es in der Einleitung von Mit Rechten reden. Natürlich meinen die Autoren das nicht ernsthaft, sondern irgendwie ironisch und witzig – so wie sie fast alles irgendwie ironisch und witzig meinen und kaum etwas schreiben, das sie nicht auch wieder dementieren, relativieren oder ironisieren. Dennoch lässt dieser Satz im Grunde nur einen Anfang für eine Rezension zu:[1]

Nein, dieses Buch ist weder sonderlich klug noch sonderlich lustig.

Es könnte es wohlgemerkt sein. Es könnte lustig sein, wenn die Autoren weniger krampfhaft versuchten, einen Witz nach dem anderen zu reißen. Es könnte klug sein, wenn die Autoren die Paradoxien ihres Unterfangens offenlegten und reflektierten. Stattdessen verbringen die Autoren aber weite Teile des Buches damit zu, pennälerhaft vor sich hinzuwitzeln und den Rest der Welt als vertrottelt und naiv darzustellen. So bleibt der Eindruck, dass es in dem Buch letztlich vor allem darum geht, unter Beweis zu stellen, wie klug und witzig Leo, Steinbeis und Zorn doch sind – ein Unterfangen, das nur schiefgehen kann.

Dieser etwas nervige Stil wäre zu verkraften, wenn das Buch inhaltlich stimmig wäre, doch auch das ist nicht der Fall. Im folgenden Rezensionsessay arbeite ich insgesamt zehn inhaltliche Kritikpunkte heraus. In den Punkten eins bis drei (Abschnitt I) rekonstruiere ich kurz die Argumentation der Autoren und zeige auf, wie einseitig und arrogant sie ausfällt; in den Punkten vier bis sechs (Abschnitt II) verweise ich auf innere Inkohärenzen; in den entscheidenden Punkten sieben bis zehn (Abschnitt III) lege ich dar, warum ein Befolgen der im Buch implizierten und explizierten Forderungen eher zur Stärkung als zur Schwächung der Rechten beitragen muss. Abschließend (Abschnitt IV) skizziere ich einen kurzen Gegenentwurf.

Denjenigen, denen dieser Beitrag zu lang ist (1000 Worte sollen Blogbeiträge lang sein, dieser bringt es auf über 8000), die aber einen Teil lesen möchten, rate ich, nicht vorne anzufangen, sondern direkt zu Abschnitt III zu springen, denn dort formuliere ich die entscheidenden Argumente.

I Rekonstruktion

1. Das Problem ist echt, wird im Buch aber einseitig dargestellt

Pünktlich zur Veröffentlichung des Buches im Herbst 2017 kam es auf der Frankfurter Buchmesse zu einer Verkettung von Ereignissen, die sowohl von den drei Autoren als auch von zahlreichen Rezipient_innen als perfekte Illustration der Kernthese von Mit Rechten reden interpretiert wurde. Der neurechte Antaios-Verlag hatte ebenso wie die Junge Freiheit einen Messestand angemeldet, was die Buchmesse auch gewährte. Dies wurde durch rege Berichterstattung und Proteste begleitet. Obwohl es sich weder um den ersten Auftritt rechter Medien bei einer Buchmesse noch um die ersten Gegenproteste handelte, war die Aufmerksamkeit dieses Mal so groß wie nie zuvor, was sich im Verlauf der Messe noch steigerte. Die Rechten inszenierten sich als Opfer linker Tyrannei und die Buchmesse schloss das Kapitel mit einer äquidistanten Erklärung für Meinungsfreiheit und Demokratie sowie gegen politische Gewalt.

Den Autoren und Befürworter_innen von Mit Rechten reden erscheint das als eindeutiger Fall: Die Linken hätten den Rechten mit ihren Protesten einen riesigen Gefallen getan und einen einfachen Sieg geschenkt. Wie Steinbeis in der taz zu Protokoll gibt, habe die Linke in Frankfurt unter Beweis gestellt, dass sie ihre Fähigkeit zur inhaltlichen Auseinandersetzung verloren habe – und das obwohl es sehr leicht sei, die Rechten zu blamieren, wenn man ihnen einfach mit Argumenten statt mit Protesten begegne. So aber könnten die Rechten als siegreiche Seite vom Platz gehen.

Die Bewertung des Ergebnisses ist nachvollziehbar. Sicherlich war die Frankfurter Buchmesse ein Erfolg für die Neue Rechte (ihr Jubelgeschrei war unüberhörbar), sicherlich wurde ihr ein völlig unverdientes Ausmaß an Aufmerksamkeit zuteil, sicherlich stand am Ende nicht ihre inhaltliche Schwäche, sondern ihr vermeintlicher Opferstatus im Fokus.

Die Analyse der Ursachen für dieses Ergebnis fällt jedoch allzu einseitig aus, wenn man allein auf Seiten der nicht zum Argumentieren fähigen oder willigen Linken sucht. Antifaschistische Proteste gegen (neu-)rechte Auftritte gibt es seit Jahren, das Ergebnis aber ist durchaus neu. Also kann die Ursache für den Erfolg der Rechten nicht allein bei den redeunwilligen Linken liegen.

Fragt man halbwegs ergebnisoffen, welche Handlungen welcher nicht-rechten Akteur_innen den Erfolg der Rechten ermöglicht haben, so sind neben den von den Autoren und ihren Anhänger_innen gescholtenen Linken noch mindestens drei Faktoren zu benennen.

Erstens: Würde die deutsche Öffentlichkeit nicht seit Jahren gebannt jede Zuckung der Rechten verfolgen, wären Antifa-Proteste auf der Buchmesse eine Randnotiz und kein national diskutiertes Medienereignis. Aber wie es sich besonders eindrücklich beim TV-Duell zwischen Merkel und Schulz vor der Bundestagswahl zeigte, hat man die Themen der Rechten seit einiger Zeit zu den wichtigsten und beinahe einzigen Themen der politischen Debatte erkoren; wie die allgegenwärtigen Schnellroda-Homestories beweisen, hat man eine Faszination für die Neue Rechte entwickelt, die dieser zu Unrecht einen immensen Reiz unterstellt; wie die überproportionale AfD-Präsenz in Talkshows zeigt, gibt es relevante Teile der deutschen Medienöffentlichkeit, die kaum etwas lieber tun, als mit Rechten zu reden. All das müsste nicht so sein, wenn die entsprechenden nicht-rechten Redakteur_innen und Politiker_innen sich anders entschieden. Darüber wäre zu sprechen.

Zweitens: Hätte die Buchmesse – wie von einigen der protestierenden Linken gefordert – inhaltliche Bedingungen für eine Verteilung von Ständen, die über strafrechtliche Relevanz hinausgingen und würden diese weithin akzeptiert, könnte ein offen neurechts positionierter Verlag wie Antaios ohne großes Aufheben ausgeschlossen werden. Die Rechten könnten über ihren Ausschluss zwar jammern, hätten dabei aber einen geringen Resonanzboden – und jammern können die ohnehin immer. Darüber hinaus hätte die Buchmesse sich in der abschließenden Erklärung wahrlich nicht äquidistant zeigen müssen – hierzu wurde sie weder von den Rechten noch von den Linken noch vom Staat noch von der Logik gezwungen. Darüber wäre zu sprechen.

Drittens: Auch die nicht zuletzt von Leo, Steinbeis und Zorn vorangebrachte Position, dass eine inhaltlich-argumentative Auseinandersetzung mit völkischen und anderen neurechten Positionen etwas Wünschenswertes ist, spielt der Opferinszenierung der Rechten in die Karten. Die Autoren selbst tragen zu einem diskursiven Rahmen bei, in dem jeder über das Strafrecht hinausgreifende Ausschluss gewisser Positionen aus der öffentlichen Debatten als verfehlt gilt. Dies kann den Rechten bei ihrer Inszenierung als Opfer nur recht sein. Die Autoren und Anhänger_innen von Mit Rechten reden sind nicht bloß Überbringer_innen einer schlechten Nachricht, sie leisten selbst einen Beitrag dazu, dass diese Nachricht eine ist. Darüber wäre zu sprechen.

Nur weil diese drei Faktoren mit dem Handeln der Rechten und der Linken zusammentrafen, kam es zu dem von Steinbeis und anderen monierten Ergebnis. Wer nun die Verantwortung für dieses Ergebnis einzig oder in erster Linie bei einer nicht argumentationsbereiten Linken sucht, ignoriert die anderen Faktoren und entbindet die entsprechenden Akteur_innen von ihrer Verantwortung. Diese Einseitigkeit der Analyse ist paradigmatisch für die Position der Autoren und Befürworter_innen von Mit Rechten reden.

2. Ja doch, das Buch ist eine klare Aufforderung dazu, mehr mit Rechten zu reden – auch wenn die drei obskurerweise das Gegenteil behaupten

Zu den größeren Absurditäten der Debatten rund um Mit Rechten reden zählt, dass unter Beteiligung der Autoren ernsthaft darüber gestritten wird, ob es sich bei dem Buch um eine Aufforderung handelt, mehr mit Rechten zu reden. Selbstverständlich ist das der Fall: Wenn Rechte Rechtes sagen, soll man auf ihre Position mit Argumenten eingehen, anstatt sie zu stigmatisieren oder auszuschließen. Genau darum geht es den Autoren nicht nur in der Debatte um die Buchmesse, sondern auch im Buch selbst – und zwar immer und immer wieder. Dennoch bestreiten sie bereits im Buch, überhaupt eine solche Aufforderung zu formulieren:

„Es wäre ein Missverständnis, den Titel unseres Buchs als Aufforderung zu verstehen. Der Ausdruck ‚mit Rechten reden‘ ist ein Infinitiv, kein Imperativ. Er benennt eine Tätigkeit, wie ‚in Vulkane springen‘, ‚tanzen‘, ‚Klapperschlangen anfassen‘, ‚sich küssen‘, ‚Eisenspäne in Wunden reiben‘, ‚vögeln‘, ‚Rasierklingen verschlucken‘, ‚Kinder kriegen‘ usw. Für all diese Tätigkeiten gilt, was auch für das Reden mit Rechten gilt. Niemand muss es tun. Wir finden nicht, dass man endlich mit Rechten reden müsste. Oder mehr mit Rechten reden. Jeder einzelne Nicht-Rechte kann es tun oder lassen“ (S. 49).

Der Leitfaden, der das Buch laut Titel ist, soll demnach bloß Anregungen dafür geben, wie man mit Rechten reden kann, wenn man dies denn ohnehin tun will. Dem Wollen oder Nichtwollen selbst, also der Frage, ob und wieviel man mit Rechten reden soll, stehe es aber neutral gegenüber. Matthias Warkus ist von diesem Argument überzeugt und formuliert in seiner lesenswerten Kritik eine Analogie, die den Autoren gefallen dürfte:

„Bei einem Buch namens ‚Rassekatzen züchten. Ein Leitfaden‘ würde man auch nicht ohne Weiteres erwarten, dass dort möglichst viele zum Rassekatzenzüchten aufgefordert werden (allerdings auch keine Ablehnung des Katzenzüchtens).“

Jedoch ist diese Analogie schief, treffender wäre die folgende: Angenommen, ein Buch hieße Essen wie in der Altsteinzeit. Ein Leitfaden, was wiederum kein Imperativ, sondern ein Infinitiv wäre. In dem Buch fänden sich neben diversen halbgaren Rezepten auch Abhandlungen darüber, wie dumm all die Menschen da draußen sind, die nicht essen wie in der Altsteinzeit. Es würde – beginnend im ersten Kapitel namens “Warum essen wie in der Altsteinzeit?” – ausgeführt, dass Personen, die sich konventionell ernähren, zwar glaubten zu wissen, was gut für sie sei, sich dabei aber in Wirklichkeit ihre körperliche und seelische Gesundheit sowie darüber hinaus die Umwelt ruinierten. Selbstverständlich stünde nirgends in dem Buch „Hört her, oh Ihr Sünder_innen! Ihr sollt alle essen wie in der Altsteinzeit oder für immer in der Hölle schmoren!“ Dennoch würde wohl kaum jemand daran zweifeln, dass dieses Buch einen auffordernden Charakter hat.

Ungefähr so ist es auch in Mit Rechten reden. Tatsächlich sagen die Autoren an keiner Stelle, man solle oder müsse doch mit Rechten reden – schon gar nicht, dass jede und jeder Einzelne es tun müsse. All denjenigen, die das Gespräch mit Rechten verweigern, schreiben sie aber ins Poesiealbum: Das kannste schon so machen, aber dann isses halt Kacke. Das Buch ist kein Befehl an alle, nun ständig mit Rechten zu reden – wer wären die Autoren auch, einen solchen Befehl zu erteilen? Es ist aber sehr wohl ein Plädoyer dafür, dass in der Öffentlichkeit mehr und öfter ernsthaft mit Rechten argumentiert werden soll – ein Plädoyer, dessen erstes Kapitel eben nicht zufällig mit der ganz und gar nicht rhetorischen Frage “Warum mit Rechten reden?” überschrieben ist.

So vertreten die Autoren ganz explizit die These, dass man der Neuen Rechten einen Gefallen tue, wenn man sie von der Teilnahme an Podiumsdiskussionen ausschließe oder Podiumsdiskussionen wegen ihrer Teilnahme absage (S. 38). Man zeige damit nur die eigene Schwäche und gebe den Rechten die Möglichkeit sich als inhaltlich stark und Opfer von Diskriminierung zu inszenieren. Was impliziert das im Umkehrschluss, wenn nicht die Forderung, auf Podien mit Neurechten zu diskutieren?

Ein weiteres Beispiel für den appellativen Charakter des Buches ist die Thematisierung der Debatten um Rolf-Peter Sieferles Finis Germania. Dieses bei Antaios erschienene Traktat war dank einer durchaus manipulativ zu nennenden Bewertung eines einzelnen Jury-Mitglieds – des Spiegel-Redakteurs Johannes Saltzwedel – auf die Sachbuch-Bestenliste von NDR und SZ gelangt, was zu einem mittelschweren Feuilletonbeben führte. Dadurch landete das Buch dann zunächst auch auf der Spiegel-Bestsellerliste, von der es dann aber wieder gestrichen wurde – laut Spiegel geschah dies deshalb, weil das Buch ja nur dank der Manipulation eines Spiegel-Redakteurs überhaupt diese Relevanz erlangt hatte. Das löste ein feuilletonistisches Nachbeben aus. Auch wenn das Buch fast einhellig als inhaltlich schwach, rechtsradikal, antisemitisch und geschichtsrevisionistisch zerrissen wurde, dürfte die Debatte letztlich einem Werk Bestsellerstatusverschafft haben, das sonst recht schnell in der weitgehenden Bedeutungslosigkeit verschwunden wäre – mit entsprechender Umsatzsteigerung für den Antaios-Verlag. Folglich handelt es sich nicht eben um eine antifaschistische Erfolgsgeschichte.

Dabei wäre das alles so einfach, wenn man nur der von den Autoren vorgeschlagenen Strategie gefolgt wäre!

„Mit ganz geringem Aufwand – zwei Stunden lesen, eine Stunde schreiben – hätte man dem Publikum unaufgeregt klarmachen können, wie dürftig die Substanz des Büchleins ist und wie durchsichtig seine Absicht. Aber das geschah nicht. Vielmehr wurde, noch bevor irgendjemand es gelesen hatte, seine Listenplatzierung zum Skandal gemacht. Und warum? Weil es aus einem ‚rechten‘ Verlag komme und dem Vernehmen nach ‚rechtes‘ Gedankengut verbreite, weswegen man nun darüber nachdenken müsse, zukünftig ‚rechte‘ Bücher grundsätzlich von derartigen Listen auszuschließen. Statt sein dürftiges Produkt in einer sachlichen Debatte verteidigen zu müssen, konnte der Verleger Götz Kubitschek sich die Hände reiben. Zu Recht empörte er sich darüber, dass Kritiker über ein ungelesenes Buch urteilten, und bedankte sich sarkastisch für die kostenlose Werbekampagne.

Denn das Buch wurde ja nicht, so ist zu vermuten, wegen seines Inhalts zigtausendfach gekauft, sondern wegen des guten Gefühls, sich mit einem Opfer identifizieren zu dürfen. Und das gleich doppelt. Ein geachteter Gelehrter, so hallte die Kaufempfehlung durch die rechten Netzwerke, habe – mit Hilfe von Gedanken! – nachgewiesen, dass die Mörder der Juden nachträglich zu Opfern der eigenen Tat geworden seien. Und für diese Ansicht werde der mutige, wegen seines Freitods tragischerweise ganz und gar wehrlose Autor nun von der links-liberalen Meinungspolizei mit Zensur und Verachtung gestraft. Opfer, schon wieder ein unschuldiges Opfer! Leute, kauft Opfer! Frische Opfer, reife Opfer! Bittersüße, achselschweißsaure, tränensalzige Opfer! Deutsche! Kauft, werdet, seid Opfer! – rief man sich zu und katapultierte so Finis Germania über Nacht auf Platz 1 bei Amazon“ (S. 90).

Zunächst ist anzumerken, dass das Zitat direkt mit einer offenen Lüge beginnt – wer fünf Minuten bei Google verbringt, findet eine Vielzahl von Rezensionen und Interviews, in denen aufgezeigt wird „wie dürftig die Substanz des Büchleins ist und wie durchsichtig seine Absicht“.

Wichtiger ist aber, dass sich hier wieder das paradigmatische Muster von Mit Rechten reden zeigt: Die Autoren suchen das Problem in erster Linie bei moralistischen Linken (oder sonstigen moralistischen Nicht-Rechten), die skandalisieren, dass ein geschichtsrevisionistisches Buch eines neurechten Verlages letztlich mit öffentlichen Mitteln (es war ja unter anderem die Sachbuch-Bestenliste des NDR) beworben wurde. Anstatt dieses skandalisierenden Redens über Rechte fordern sie ein Reden mit Rechten ein: Man solle auf deren Argumente eingehen und sie dadurch blamieren.

Damit stellen die Autoren zwei Verfahrensweisen gegenüber: Einerseits das von der angeblich übermächtigen Linken vollzogene skandalisierende Reden über Rechte, das auf Antisemitismus, Rassismus usw. verweist und die entsprechenden Positionen zu stigmatisieren sucht, andererseits das Reden mit Rechten, das deren Argumente ernstnimmt, darauf eingeht und dann öffentlich darlegt wie dürftig sie sind – und nur letzteres gilt ihnen als wünschenswert. Dies betonen sie immer und immer wieder:

„Aussagen, denen unsere linken Freunde Etikette wie ‚faschistisch‘, ‚völkisch‘, ‚rassistisch‘, ‚antisemitisch‘, ‚islamophob‘, ‚sexistisch‘ oder ‚homophob‘ verpassen würden, fänden vermutlich auch nicht unsere Zustimmung. Aber wir würden uns erstmal nicht über sie empören; wir würden sie nur zurückweisen, das schon, aber nicht, um sie vom Diskurs auszuschließen, sondern um sie zu kritisieren, zu befragen und dann den Ball zu euch [den Rechten] zurückspielen“ (S. 92).

Auch wenn die Autoren darauf verzichten, den Einzelnen den Befehl zu erteilen, dass sie gefälligst mit Rechten zu reden haben, kann nicht ernsthaft bestritten werden, dass sie das durchaus normative Ansinnen vertreten, man solle mehr mit Rechten reden und auf ihre Argumente eingehen, statt ihre Positionen bloß als antisemitisch, rassistisch usw. zu stigmatisieren und ihren diskursiven Ausschluss zu fordern.

Warum formulieren die Autoren dieses Ansinnen an einigen Stellen und verleugnen es an anderen? Liegt es daran, dass sie insgeheim ahnen, wie dürftig die Argumente sind, die sie selbst für diese Forderung anzubieten haben? Gründe dafür gäbe es jedenfalls genug.

3. Im Kern des Buches steht ein arrogantes Weltbild: hüben moralistische Linke, drüben rechte Arschlöcher, dazwischen drei weise Nicht-Rechte

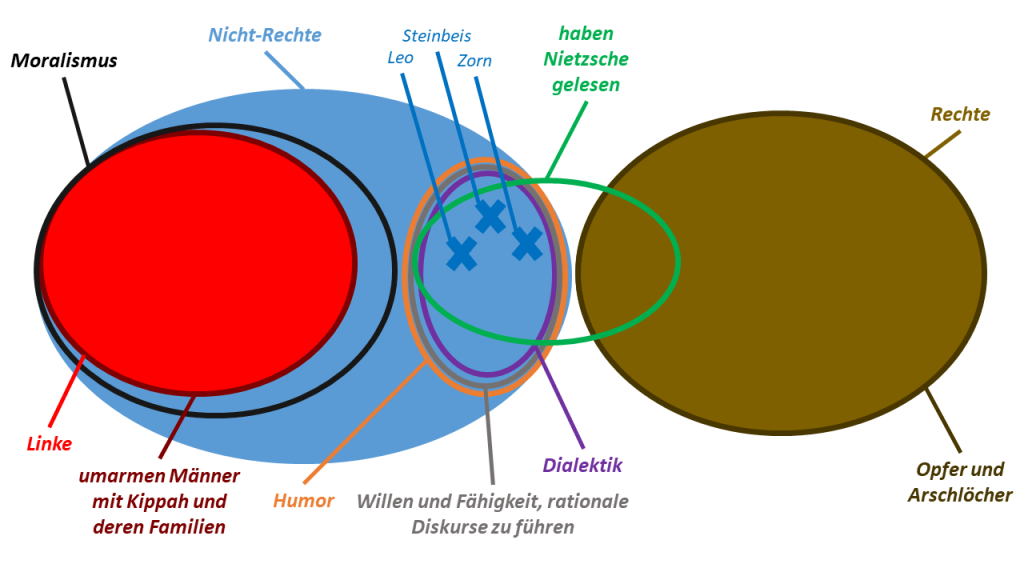

Wie ein- und abseitig die im Buch präsentierte Perspektive ist, wird deutlich, wenn man das Weltbild rekonstruiert, das die Autoren zeichnen. In dessen Kern steht eine Unterteilung der Öffentlichkeit in drei verschiedene Gruppen. Erstens trennen sie die Gesellschaft in Rechte und Nicht-Rechte, zweitens dann die Nicht-Rechten in die Linken einerseits und diejenigen Nicht-Rechten, die auch keine Linken sind, andererseits.

Auch wenn es im Buch offiziell um die Rechten und das nicht-rechte Reden mit ihnen geht, widmen die Autoren den Linken und den Rechten doch in etwa das gleiche Maß an Aufmerksamkeit – denn ebenso wie in Bezug auf die Frankfurter Buchmesse, geht es ihnen darum, die plump agierende Linke für den Erfolg der Rechten verantwortlich zu machen und ein anderes Agieren einzufordern.

Tatsächlich grenzen die drei sich zuerst von den Linken und dann erst von den Rechten ab. Dies ist insofern stringent, als die Rechten den Autoren zufolge nur in Abhängigkeit und in Abgrenzung von den Linken existieren können. Dazu passt auch, dass die Autoren die Linken, anders als die Rechten, durch die von ihnen vertretenen inhaltlichen Positionen definieren: Wer sich gegen Ungleichheit einsetzt, ist links. Das halten die Autoren zwar für legitim oder sogar wünschenswert, aber mittun wollen sie doch nicht. Es ist gut, wenn sich jemand gegen Ungleichheit engagiert, aber die Autoren selbst wollen solche Jemande dann lieber doch nicht sein (S. 76).

Die ausführliche Darstellung der Linken (S. 51-76), die zugleich eine historiografische Skizze der Entwicklung der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit ist, wollen die Autoren anscheinend lieber nicht selbst erzählen. Jedenfalls ziehen sie es vor, die „Berichte“ eines imaginären ex-rechten „Informanten“ wiederzugeben. Dieser wiederum schildert seinerseits nicht einfach nüchtern gesellschaftliche Entwicklungen, sondern ein von der Linken inszeniertes Performance-Theater, das die Rechten letztlich kapern, was gleichnishaft für die Entwicklungen der öffentlichen Debattenkultur der letzten Jahrzehnte stehen soll.

Durch diese doppelte Distanzierung vom Gesagten können die Autoren nicht nur eine grob vereinfachte und zugespitzte Darstellung vorlegen, sie können sich zugleich auch darauf zurückziehen, dass sie es so ja nicht geschrieben haben. Wird bei der Charakterisierung der Linken erwähnt, dass es zu deren Kernbeschäftigungen zähle, „Männer mit Kippa, deren Angehörige, dunkelhäutige Menschen und gleichgeschlechtliche Paare […] lange und innig“ (S. 59) zu umarmen und diesen Gruppen Geld zu geben, oder wird das Äußere der Linken als nicht eindeutig einem Geschlecht zuordenbar beschrieben („Kleid und Schleier lassen auf eine Frau, Körperbau und Gang auf einen Mann schließen“, S. 58), dann kann den Autoren freilich niemand vorwerfen, diese antisemitischen und sexistischen Klischees produziert zu haben. Sie würden so etwas ja nicht selbst sagen, aber sie haben doch die chronistische Pflicht, zu dokumentieren, was ihr Informant berichtet – es geht ja nur um das Selbstbild der Linken aus der Sicht eines Rechten oder so ähnlich.

Das dabei gezeichnete Bild ist für die Linke alles andere als schmeichelhaft. Die Linke habe in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Position der “Übermacht” (S. 51) erlangt und sei dabei geistig faul geworden. Nunmehr zeichne sie sich in erster Linie durch Moralismus und Selbstgerechtigkeit aus. Sie verstehe sich als aufopferungsvolle Helferin der Schwachen und Entrechteten und wann immer etwas geschehe oder gesagt werde, das nicht in ihr Weltbild passt, verfalle sie in einen Modus moralischer Überforderung und argumentloser Entrüstung.

Die keineswegs schmeichelhaftere Darstellung der Rechten (S. 80-131) ist zwar über weite Strecken ebenfalls als ein Gleichnis formuliert, aber doch etwas direkter, zumeist ohne den Umweg eines geheimen Informanten. Rechts definieren die Autoren anders als links (zumindest offiziell, dazu später mehr) nicht durch die inhaltlichen Positionen, die Rechte beziehen. Konservatismus, Autoritarismus, Antisemitismus, Rassismus usw. machen demnach für sich genommen noch keine Position zu einer rechten Position. Stattdessen definieren die Autoren rechts als eine gewisse Art des Sprechens, als ein gewisses Sprachspiel (S. 34-35). Dieses Sprachspiel bestehe in einem geschickten Ausnutzen der Stärke und der Schwächen der Linken. Es nutze die Stärke der Linken aus, indem es ihre Vorherrschaft voraussetze und Teile ihrer Ideen so aufnehme, dass sie ins Gegenteil verkehrt würden (Toleranz auch für die intolerante Meinung der Rechten! Die Deutschen sind heute die am meisten diskriminierte Minderheit!). Es nutze die Schwächen aus, indem es den Moralismus durch gezielte Dissonanzen provoziere und zu empörten Reaktionen verleite, die die Hilf- und Argumentlosigkeit der Linken vorführten.

Die so sprechenden Rechten seien dabei keine selbstverliebten Moralisten, sondern „[a]ggressive Jammerlappen […]. Wehleidige Arschlöcher. Unerlöste, tatbereite Opfer“ (S. 88). Auch die Bezeichnung als Opfer und Arschlöcher beziehe sich, so betonen die Autoren, nicht etwa auf die inhaltlichen Positionen oder auf einen Charakter, der den Rechten als Personen unabänderlich zu eigen wäre – nur weil jemand eine Rassistin ist, ist sie noch lange kein Arschloch, nur weil sie sich vom „Schuldkult“ verfolgt fühlt, noch lange kein Opfer! Vielmehr bezögen sich auch die Worte „Opfer und Arschloch“ auf eine gewisse Weise des Sprechens: Wer spricht, wie die Rechten sprechen, spricht als Opfer und Arschloch und ist, solange sie so spricht, als Opfer und Arschloch zu bezeichnen. Genauer charakterisieren die drei diese Weise des Sprechens durch die Metapher eines Verteidigungs-Rings, in dem die rechten Provokateur_innen jedes Mal, wenn sie zum Argumentieren herausgefordert werden, die Ebene bzw. die Verteidigungsposition wechseln und so jedem ernsthaften Gespräch auszuweichen verstehen (S. 112-131).

Jedoch besteht die Welt den Autoren zufolge nicht nur aus Moralismus-Linken einerseits und Opfer-Arschloch-Rechten andererseits, es gebe da noch die Nicht-Rechten, die auch keine Linken sind. Dies sind diejenigen, die nicht opfer- und arschlochmäßig sprechen, sich aber auch nicht gegen Ungleichheit engagieren und nicht immer gleich in moralistischer Empörung explodieren, wenn ihnen etwas nicht passt. Die drei einzigen Repräsentanten dieser Gruppe, die im Buch eine relevante Rolle spielen, heißen Leo, Steinbeis und Zorn. Und diese Gruppe weist all die positiven Attribute auf, die Rechten und Linken abgehen: Wo die Linken bei jeder Dissonanz in moralistische Empörung ausbrechen und die Rechten arschlochmäßig provozieren, sind die nicht-rechten Autoren fähig und willens, rationale Diskurse zu führen. Während Linke nur moralisieren und Rechte nur provozieren, haben die Autoren Humor. Sie sind bestens vertraut mit Dialektik, welche die Linken längst vergessen haben und welche nur die Klügsten unter den Rechten überhaupt je kannten. Und ebenso wie die Klügsten unter den Rechten haben sie im Gegensatz zu den Linken Nietzsche gelesen.

II Inkohärenzen

Eben dieser von den Autoren gern referenzierte Nietzsche ist der beste Beweis dafür, dass Arroganz – obgleich sie sicherlich keine Tugend ist – nicht unbedingt zur Produktion von schlechten Büchern führen muss. Wenn Nietzsche in Ecce homo behauptet, Also sprach Zarathustra sei das größte Geschenk, das der Menschheit bis dato gemacht worden sei, ist das sicherlich kein Ausweis von Bescheidenheit, es ändert aber auch nichts an der Gelungenheit beider Bücher.

In Von Rechten reden stehen einer vergleichbaren Arroganz aber erhebliche innere Inkonsistenzen[2] und eine Argumentation unter dem gegebenen Niveau der Debatte über das Reden mit Rechten gegenüber. Die Inkohärenzen zeigen sich schon, wenn man sich die Definition von rechts genauer anschaut.

4. Die Definitionen gehen nicht auf I: Man kann mit so verstandenen Rechten gar nicht reden und die Autoren wissen es auch

Kreativ mag die Definition des Rechten als eine bestimmte Form des Sprechens ja sein, sie leidet aber unter dem nicht ganz unbedeutenden Schönheitsfehler, dass sie schlichtweg nicht funktioniert. Dies gilt in zweierlei Hinsicht. Erstens ist festzuhalten, dass Titel und Anliegen des Buches wenig Sinn machen, wenn man diese Definition konsequent anwendet.

Solange die Rechten so reden, wie sie das den Autoren zufolge definitionsgemäß tun, kann man gar nicht wirklich mit ihnen reden. Man kann sich allenfalls von ihnen trollen lassen und sie zurücktrollen, man kann über sie reden oder versuchen ihre Positionen öffentlich zu blamieren. Ein ernsthaftes Reden im Sinne eines Austauschs von Argumenten aber ist mit ständig im Kreis umherspringenden Opfern und Arschlöchern schlichtweg unmöglich. Tatsächlich schreiben die Autoren in der Einleitung explizit, man solle „Menschen, die Feinde brauchen“ meiden (S. 14), und suggerieren später, dass genau dies auf die Rechten zutrifft. Soll man die Rechten nun zugleich meiden und mit ihnen Argumente austauschen? Wie soll das funktionieren?

Umgekehrt gilt: Wenn die Rechten dem Aufruf der Autoren folgten, ihre typischen Opfer-Arschloch-Sprachspiele beendeten und sich stattdessen auf Argumente einließen, könnte man zwar mit ihnen reden – aber sie hörten im gleichen Moment auch auf, Rechte zu sein. Wieder könnte man nicht mit Rechten reden.

Das hätte eine nette Pointe werden können. Dafür hätten die Autoren dieses Paradoxon aber doch benennen und reflektieren müssen. Eine solche Reflexion bleibt jedoch aus (es sei denn, man ließe den Aperol-Spritz-Bier-Witz des Epilogs als Reflexion gelten).

5. Die Definitionen gehen nicht auf II: Nicht einmal die Autoren selbst halten ihre Definitionen durch

Zum zweiten zeigt sich die Schwäche der Definition darin, dass es nicht einmal den Autoren selbst gelingt, sie halbwegs konsequent durchzuhalten. Schaut man sich ihre Aussagen über die Rechten genauer an, wird deutlich, dass sie unter rechts letztlich doch keine bestimmte Art des Sprechens, sondern ganz konventionell die üblich-verdächtigen Inhalte – ins Extreme gesteigerter Konservatismus, Nationalismus, Autoritarismus, Rassismus, Antisemitismus usw. fassen. So schreiben sie über die Rechten:

„Nicht weil sie irgendwelchen Ideen anhängen, die vielleicht ein bisschen skandalös klingen mögen, aber tatsächlich nur schlicht und undurchdacht, jedenfalls nie im Leben mehrheitsfähig sind, machen sie uns zu schaffen, sondern weil sie anderen die Schuld dafür geben, dass kein Gott und kein Präfekt erscheint, um sie zu erlösen“ (S. 89).

Auch wenn es den Autoren hier darum geht, dass sie das Problem nicht in den inhaltlichen Positionen der Rechten, sondern nur in ihrer Weise des Sprechens sehen, gestehen sie durch die Formulierung implizit doch zu, dass all diejenigen, die rechte Sprachspiele spielen, bestimmte Positionen vertreten – eben solche, die „ein bisschen skandalös klingen mögen, aber tatsächlich nur schlicht und undurchdacht, jedenfalls nie im Leben mehrheitsfähig sind“ (S.89). Dies ist zunächst freilich wiederum eine formale, keine inhaltliche Bestimmung, macht aber nur Sinn, wenn man bestimmte Inhalte vor Augen hat. Tatsächlich machen die Autoren im Laufe des Buches auch immer wieder deutlich, welche Inhalte die rechts Sprechenden vertreten, nämlich die üblichen: Nationalismus, Autoritarismus, Antisemitismus usw. (z.B. auf S. 92).

Nun könnte es immer noch sein, dass die Autoren ihrer Definition des Rechten als einer besonderen Weise des Sprechens zwar treu folgen, dass aber mit dem als rechts definierten Sprechen akzidentiell und empirisch (jedoch nicht essenziell oder definitorisch!) regelmäßig bestimmte Inhalte einhergehen. Darum kann es aber auch nicht gehen, denn an anderer Stelle rutscht den Autoren heraus, dass es auch Nicht-Rechte gibt, deren Art zu sprechen vom rechten Sprachspiel kaum zu unterscheiden ist. Die zentrale Metapher für das rechte Sprechen ist der Verteidigungsring in der Landschaft, auf dem die rechts Sprechenden umherhüpfen, um sich der Argumentation zu entziehen. Und siehe da, was die Autoren zu den rechten Hüpfer_innen zu sagen haben:

„Euer Kreis ist gar nicht der einzige. Die Landschaft ist voll davon! Einige sehen dem eurem zum Verwechseln ähnlich, auch auf ihrem Rand stehen Leute und rufen etwas in ihre Umgebung hinein. Hier sind es ein paar Salafisten, dort ein paar militante Linke, weiter hinten ein paar freiheitlich-demokratische Alarmtrompeter“ (S. 130-131).

Gibt es denn (vom Erfolg einmal abgesehen) irgendwelche nicht-inhaltlichen Unterschiede zwischen dem Sprachspiel der Rechten und denen von “Salafisten”, “militanten Linken” und “freiheitlich-demokratischen Alarmtrompetern”? Die Autoren benennen jedenfalls keine.

Wenn nun die verschiedensten Gruppen sprechen wie die Rechten, ohne Rechte zu sein, die Rechten aber immer bestimmte Inhalte vertreten, scheint es dann nicht so, als ob die Autoren rechts insgeheim ganz konventionell durch die üblich-verdächtigen Inhalte definieren? Wieder stellt sich die Frage: Warum verleugnen die Autoren das, was sie da tun? Weil es hipper klingt zu sagen, dass man rechts als eine bestimmte Art des Sprechens definiert? Oder weil es irgendwie doch zu peinlich ist, zu einer offeneren argumentativen Auseinandersetzung mit Autoritarismus und Antisemitismus aufzufordern?

6. Die Autoren sind sich selbst nicht ganz sicher, warum man mit Rechten reden soll

Aber warum genau soll man mit diesen Rechten eigentlich reden? Tatsächlich bieten die Autoren hierfür gleich zwei sehr unterschiedliche Begründungen an. An sich ist es freilich eher gut als schlecht, wenn man nicht nur eine, sondern sogar zwei Begründungen für die Wünschbarkeit einer bestimmten Praxis vorbringen kann. Problematisch ist aber, dass die beiden von den Autoren für das Reden mit Rechten gegebenen Begründungen nicht sonderlich gut zusammenpassen, sie einander vielmehr widersprechen: An einigen Stellen argumentieren sie rein strategisch, an anderen so, als seien sie aufrichtig an Kommunikation mit Rechten interessiert.

An den Stellen, an denen sie strategisch argumentieren, gehen sie von der Prämisse aus, dass das, was die Rechten da sagen, ohnehin unhaltbar ist. Dann kommt es nur noch darauf an, eine Strategie zu finden, die dafür sorgt, dass dieses Unhaltbare möglichst effektiv in die Schranken gewiesen wird. Die effektivste Strategie sehen die Autoren eben darin, die argumentative Schwäche öffentlich vorzuführen.

An den Stellen, an denen sie sich aufrichtig kommunikativ interessiert zeigen, gehen sie von der Prämisse aus, dass die Rechten Relevantes zur Sache beizutragen haben, von dem sogar Leo, Steinbeis und Zorn noch etwas lernen könnten. Dann kommt es darauf an, die eigenen Argumente gegen ihre Argumente antreten zu lassen, auf dass beide Seiten von diesem Austausch profitieren.

Man könnte sicherlich beide Argumentationen in einem Buch verfolgen. Man könnte darlegen, dass die Rechten in vielen Fällen nichts Relevantes zu sagen haben, in anderen aber womöglich schon. Man könnte weiter darlegen, dass es so oder so das Beste sei, ihre Argumente ernst zu nehmen und die eigenen dagegen zu stellen: In den einen Fällen wäre so die Schwäche der Rechten vorgeführt, in den anderen könnte man noch etwas lernen!

Dann sollte man aber auch explizit reflektieren, dass es sich hier um zwei verschiedene Argumentationen handelt – und man sollte sich entscheiden, ob die Rechten nun niemalsnie oder manchmal oder doch öfter etwas Relevantes zu sagen haben, anstatt beliebig mal das eine und mal das andere zu behaupten. Jedoch bleibt auch solcherlei Reflexion und Differenzierung in Von Rechten reden aus.

Somit haben letztlich alle ein gutes Recht, sich verarscht vorzukommen: Diejenigen, die nicht mit Rechten reden wollen, es aber nun sollen, können sich verarscht vorkommen, weil ihnen einerseits gesagt wird, es gehe ja nur darum, die Rechten zu blamieren, während es an anderer Stelle heißt, man könne von ihnen – also von Kubitschek, Höcke, Lichtmesz und Sellner – noch viel lernen. Die Rechten können sich verarscht vorkommen, weil es mal heißt, es gehe darum, wechselseitig Argumente auszutauschen und voneinander zu lernen, an anderer Stelle aber, dass es nur darum gehe, sie als argumentlos vorzuführen.

Ein Buch, bei dem sich am Ende alle verarscht vorkommen können, ist kein gutes Buch. Etwas anderes wäre es, wenn alle verarscht würden, ohne es zu merken, aber so lustig und klug ist Mit Rechten reden eben leider nicht.

III Konsequenzen

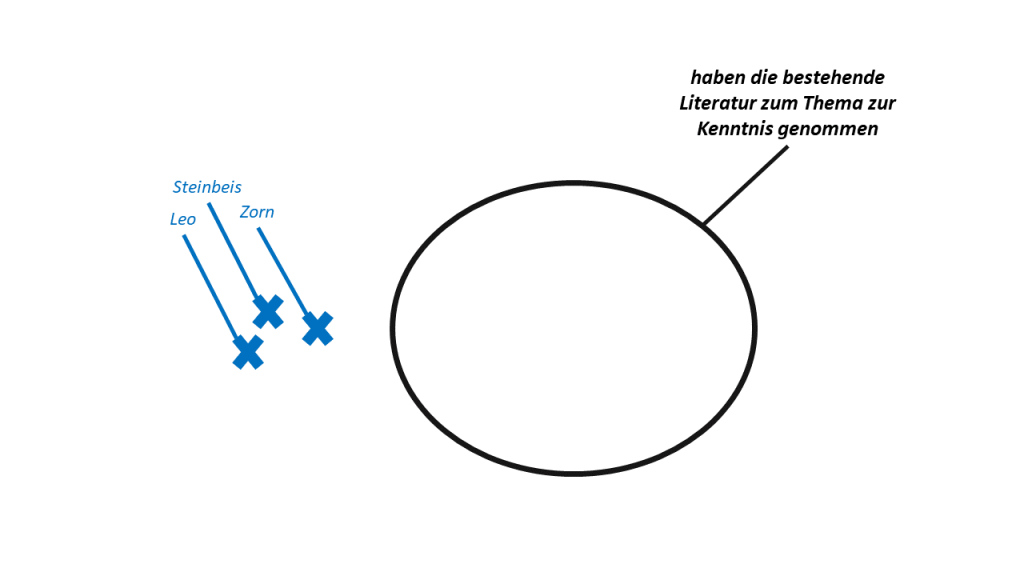

Besonders ärgerlich an dem Buch ist es, dass der arrogante Gestus, mit dem die Thesen formuliert sind, nicht nur durch innere Inkohärenz konterkariert wird, sondern auch durch die fast völlige Ausblendung der bestehenden Literatur zum Thema. Wer sich öffentlich zu einem seit Jahren breit diskutierten Thema äußert, sollte sich doch zumindest etwas Mühe geben, sich auf dem Stand der Debatte zu bewegen. Dies ist nur möglich, wenn man die bestehenden Positionen und Forschungsarbeiten wenigstens zur Kenntnis nimmt. Nur dann kann man sie kritisieren und über sie hinaus gelangen – und das wäre auch die Bedingung dafür, die von den Autoren laufend formulierten Ansprüche auf Dialektik und rationalen Diskurs einzulösen.

Dabei geht es nicht um Fußnoten und Literaturverzeichnisse – nichtwissenschaftliche Sachbücher können durchaus ohne sie auskommen. Problematisch ist vielmehr, dass zentrale Fragen der Literatur nicht aufgenommen werden und triftige Argumente unerwidert bleiben. Weder von der politikwissenschaftlichen und soziologischen Literatur über die Diskursstrategien der Rechten, ihre Erfolgsbedingungen und mögliche Gegenstrategien noch von der psychologischen und soziologischen Literatur über die Ursachen dafür, dass die unlogische Rhetorik der Rechten so viel Erfolg hat, noch von der politisch-bildnerischen, pädagogischen und sozialarbeiterischen Literatur über die Sinnhaftigkeit von argumentativen Auseinandersetzungen mit Rechten finden sich im Buch erkennbare Spuren.

Diese Ignoranz führt gleich in mehreren Bereichen zu schwerwiegende Mängeln in der Argumentation der Autoren.

Auf die größte ihrer Auslassungen will ich dabei gar nicht ausführlich eingehen: Wer die Ursachen für den Erfolg der Rechten in erster Linie in der Abwesenheit von ruhig vorgetragenen Gegenargumenten vermutet, hat sich von vornherein entschieden, die gewichtigsten Ursachen, nämlich die Verschiebungen in Sozialstruktur und politischer Repräsentation, zu ignorieren. Jedoch sei diese Auslassung entschuldigt, denn unbestreitbar ist der Aufstieg der Rechten auch ein diskursives Phänomen, auf das dementsprechend auch diskursiv reagiert werden muss, so dass die Frage nach diskursiven Gegenstrategien alles andere als obsolet ist.

7. Die Autoren verlassen sich völlig unreflektiert auf die Überlegenheit von Logik über Rhetorik und von Rationalität über Ressentiment

Die zentrale These des Buches besteht wie oben dargelegt darin, dass man die Strategie der Rechten am effektivsten unterminieren könne, wenn man die Rechten öffentlich blamiere, indem man die Schwäche ihrer Argumente demonstriere, anstatt bloß zu skandalisieren, wie verabscheuenswürdig (rassistisch, antisemitisch usw.) ihre Positionen sind.

Dabei ist zunächst festzuhalten, dass die Autoren weitgehend ignorieren, dass das von ihnen Geforderte ständig passiert. Es ist ja wahrlich nicht so, dass die argumentative Entgegnung auf rechte Agitation eine revolutionäre Idee wäre. Vielmehr gibt es eine ganze Reihe von Büchern, die ausschließlich oder vornehmlich aufzeigen, wie man rechte Provokationen und Parolen argumentativ entkräften kann – und die somit durchaus dem ähneln, was Leo, Steinbeis und Zorn im vierten Kapitel ihres Buches leisten (auch wenn die drei in ihrer üblichen Selbstdementierung selbstverständlich erklären, dass sie das gar nicht leisten wollen, s. S. 134). Auch in der öffentlichen Debatte sind entsprechende Interventionen und Faktenchecks an der Tagesordnung. Wie oben bereits in Bezug auf die zahlreichen Rezensionen von Finis Germania dargelegt, ignorieren die Autoren dies geflissentlich und tun so, als werde immer nur moralisierend herumempört, wenn Rechte einmal sprechen.

Weil die Autoren die Allgegenwart besserer Argumente gegen rechte Agitation bequemerweise ignorieren, müssen sie sich auch nicht die Frage stellen, warum das rechte Sprechen trotz aller besseren Argumente reüssiert – sie können es einfach auf die vermeintliche öffentliche Abwesenheit dieser Argumente schieben. Wollte man den empirischen Erfolg argumentativ unhaltbarer Positionen verstehen oder erklären, müsste man auf Erkenntnisse aus Disziplinen zurückgreifen, in denen sich die Autoren in ihrem Buch ebenso uninformiert wie uninteressiert zeigen: Soziologie, Politikwissenschaft und (Sozial-)Psychologie.

Ein Gedankenexperiment zur Illustration: Angenommen Björn Höcke und Daniel-Pascal Zorn[3] säßen in einer Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, um über das Thema Geschichtspolitik zu diskutieren. Ein halbwegs repräsentatives Testpublikum würde vor und nach der Sendung sowohl vor die Sonntagsfrage gestellt als auch um eine Positionierung zu diversen vergangenheitspolitischen Aussagen gebeten als auch aufgefordert, Höckes „Dresdener Rede“ zu bewerten.

Björn Höcke würde erst einmal drei Thesen raushauen, vielleicht würde er ja seine Formulierungen vom „Denkmal der Schande“ und der „erinnerungspolitische[n] Wende um 180 Grad“ wiederholen. Zorn würde sich natürlich niemals (nicht einmal live im nationalen Fernsehen!) dazu verleiten lassen, auf die schimärenhafte Formulierung (nein, Höcke sagt wirklich nicht „schändliches Denkmal“) anzuspringen und moralisierend „Geschichtsrelativismus!“ zu rufen. Vielmehr würde er durch gezieltes Nachfragen aufzeigen, an welchen Stellen Höckes Thesen auf unbegründeten Setzungen beruhen sowie diverse logische Fehlschlüsse und argumentative Unsauberkeiten aufzeigen. Und er hätte Recht! Höcke würde darüber hinweggleiten und – ganz wie in Mit Rechten reden beschrieben – einfach ein paar neue Thesen in den Raum werfen. Das würde Zorn ihm nicht durchgehen lassen und darauf verweisen, dass der argumentativ in die Enge Getriebene einfach die Thesen wechsle, was unredlich sei. Und wieder hätte er Recht! Das ginge dann eine halbe Stunde so hin und her.

Glaubt irgendjemand ernsthaft, dass die Antworten des Testpublikums nach einer solchen Sendung eine relevante Verschiebung weg von Höckes Position anzeigen würde? Glaubt irgendjemand, dass diejenigen, die eine Affinität zur AfD haben, sich von einem liberal-pluralistischen Argumentationslogiker stärker beeindruckt zeigen als von einem neurechten Rhetoriker? Glaubt irgendjemand ernsthaft, dass eine solche Sendung mehr geleistet hätte als Gratiswahlwerbung für die AfD? Es ist ja nicht zu erwarten, dass Höcke an irgendeiner Stelle zugesteht, blamiert worden zu sein, es ist auch nicht zu erwarten, dass diejenigen, die etwas an ihm finden, ihn als blamiert wahrnehmen.

Man kann das normativ bedauerlich finden, aber es steht relativ fest, dass rationale Argumente auf politische Positionierungen nur einen sehr begrenzten (wenn auch nicht verschwindenden, darum argumentiere ich ja hier) Einfluss haben. Es kann gut sein, dass Leo, Steinbeis und Zorn in der Lage sind, in kurzer Zeit nach allen Regeln der sauberen Argumentation „unaufgeregt klar[zu]machen […], wie dürftig die Substanz […] und wie durchsichtig […] [die] Absicht“ (S.90) rechter Agitation ist. Das heißt aber nicht, dass sie damit ein reales Publikum auch tatsächlich überzeugen. Wenn parallel einem Höcke die Möglichkeit gegeben wird, seine Ressentiments zu verbreiten, kann es sehr gut sein, dass dieser Effekt überwiegt.

Wenn sich in der empirischen Sozialforschung je nach Fragestellung zwischen 20 und 60 Prozent der Deutschen zu Aussagen bekennen, die Höckes vergangenheitspolitischer Position sehr nahe stehen, dann liegt das nicht daran, dass die Gegenargumente nicht verfügbar wären und nicht oft genug öffentlich präsentiert würden. Es liegt daran, dass die Befragten die nur dürftig begründeten Thesen glauben wollen – für die anderen Themen der Rechten gilt Analoges.

Will man diese Dynamiken verstehen, müsste man die entsprechende sozialwissenschaftliche und psychologische Literatur zur Kenntnis nehmen – und letztlich zu dem Schluss kommen, dass die öffentliche Argumentation gegen rechts sich zwar mitunter argumentationslogisch als valide erweisen kann, aber ein empirisches Publikum deswegen noch lange nicht effektiv überzeugen muss.

Solche Reflexionen bleiben im Buch aus. Die weitgehende Identität von logischer Geltung und empirischer Überzeugungskraft, die Überlegenheit von Logik über Rhetorik, von Rationalität über Ressentiment wird schlicht vorausgesetzt. Leo, Steinbeis und Zorn scheinen ernsthaft zu glauben, dass der Triumph von kommunikativer Rationalität in der öffentlichen Diskussion nicht nur ein kontrafaktisches Ideal ist, sondern empirische Realität wäre, wenn denn nur die Nicht-Rechten endlich ordentlich argumentierten! Und es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Glauben: Die drei nennen auf ihren 180 Seiten nicht ein einziges Beispiel dafür, dass diese Strategie jemals aufgegangen wäre. Man ist versucht zu fragen: Haben die Autoren Nietzsche denn wirklich gelesen, wenn ihnen die Macht des Ressentiments so fremd und der Glaube an Rationalität so selbstverständlich ist?

Randbemerkung: Diesen Diskurs-Idealismus der Autoren von Mit Rechten reden mit Jürgen Habermas in Verbindung zu bringen, wie es an einigen Stellen geschah, ist in höchstem Maße unfair – und zwar gegenüber Habermas. Denn im Gegensatz zu Leo, Steinbeis und Zorn hat dieser einen Begriff von gesellschaftlicher Dynamik, durch den er materialistisch reflektieren kann, dass und warum sich in realen öffentlichen Diskursen nicht immer Rationalität durchsetzt. Schaut man sich Habermas‘ kritische Praxis als öffentlicher Intellektueller an, passt sie durchaus zu diesen gesellschaftstheoretischen Reflexionen (auch wenn er selbst die Rolle des öffentlichen Intellektuellen immer von der des Theoretikers unterschieden wissen will). Sowohl im Historikerstreit als auch in der Auseinandersetzung mit Peter Sloterdijk hat Habermas durchaus „mit Rechten geredet“. Allerdings hat er sich gerade nicht darauf beschränkt darzulegen, dass deren Argumente in der Sache nicht tragen, indem er etwa einen ergebnisoffenen Diskurs darüber geführt hätte, ob die Shoah als „asiatische Tat“ angemessen begriffen ist. Vielmehr hat er in erster Linie dargelegt, welche gesellschaftlichen Bedürfnisse in den Positionen der Gegenseite zum Tragen kommen, wohin sie in der Konsequenz führen könnten und aus welchen normativen Gründen es besser wäre, wenn sie nicht Teil des akzeptierten öffentlichen Diskurses würden.

8. Die Autoren reflektieren nicht ernsthaft, welche Konsequenzen es hätte, wenn mehr Menschen ihrer Strategie folgten

Wenn reale öffentliche Diskurse und politische Willensbildungsprozesse durch anders-als-rationale Dynamiken geprägt sind, kann es durchaus wichtig (und rational!) sein, bestimmte Positionen nicht als diskussionswürdig aufzunehmen, sondern als verurteilenswürdig zu stigmatisieren. Denn auch wenn Leo, Steinbeis und Zorn aufrichtig davon überzeugt sein mögen, dass Rassismus, Antisemitismus, Geschichtsrevisionismus usw. „nie im Leben mehrheitsfähig sind“ (S. 89), heißt das nicht, dass die entsprechenden diskursiven Dynamiken nicht realen Mord und Totschlag begünstigen.

Tatsächlich gibt es einen Moment im Buch, in dem die Autoren das fast reflektiert hätten. Wenn sie im letzten Kapitel ihre gegen imaginäre diskurswillige Rechte gerichtete Argumentation zum Thema Redefreiheit vorführen, gehen sie auch auf die Grenzen derselben ein und führen aus:

„Wenn man etwas sagt, dann sagt man nicht nur etwas, man tut auch etwas. Und kann damit großen Schaden anrichten. Um diesen Schaden abzuwenden, ist es gerechtfertigt, die freie Rede in bestimmten Fällen zu regulieren“ (153).

Doch leider gehen die Autoren von diesem verfolgenswerten Gedanken direkt und ohne weiteren Kommentar zu den rechtlichen Grenzen der Redefreiheit über. Den naheliegenden Folgegedanken, dass es in der öffentlichen Diskussion angemessen sein könnte, auch rechtlich erlaubte Positionen zu stigmatisieren und ihnen keinen Raum zu geben, diskutieren sie nicht ernsthaft.

Nur weil die (zugegebenermaßen eher dürftig begründete) Meinung, dass Leo, Steinbeis und Zorn Marsmenschen sind, legal ist, heißt das ja noch nicht, dass sie in Feuilletons und Polit-Talkshows ernsthaft diskutiert werden müsste. Und verglichen mit den Meinungen, die die drei gerne ernsthaft diskutieren möchten, wäre diese Meinung noch ziemlich harmlos – denn eine breite gesellschaftliche Diskussion über ihre mutmaßliche marsianische Herkunft würde die Lebenschancen der drei wohl kaum verringern, sondern allenfalls den Absatz ihrer Bücher vermehren. Das ist bei Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, Transphobie und ähnlichem durchaus anders. Wenn diese Positionen als diskutabel gelten, kann das den davon betroffenen Personengruppen realen Schaden zufügen.

Die Autoren haben das entsprechende Argument gegen die Normalisierung und Salonfähigmachung rechter Positionen anscheinend zumindest schon einmal gehört. Sie formulieren aber kein ernsthaftes Gegenargument (was sie tun müssten, wenn sie sich auf der Höhe der Debatte bewegen wollten), sondern haben nur zynischen Spott dafür übrig.

„Weil allein die Möglichkeit, dass wir euch [die Rechten] mit einem solchen Angebot ‚salonfähig‘ machen, eure Ideologie ‚normalisieren‘ oder den Bereich des ‚Sagbaren‘ erweitern könnten, unsere linken Freunde ins Schwitzen brächte, würde uns das vielleicht sogar Spaß machen. Interessant wäre es allemal“ (S. 134).

Auch dies möchte ich in einem Gedankenexperiment durchspielen: Einer der zahlreichen Skandale, die Björn Höcke provozierte, entstand dadurch, dass er bei einer Veranstaltung des neurechten Instituts für Staatspolitik darlegte, Menschen aus Europa und Afrika gehörten unterschiedlichen evolutionären Typen an, die sich durch eine je eigene Reproduktionsstrategie auszeichneten: In Afrika herrsche der Ausbreitungstyp oder r-Stratege vor, der möglichst viele Nachkommen zeuge, um sich möglichst weit auszubreiten, in Europa dagegen der Platzhaltertyp oder K-Stratege, der sich erhalte, indem er seine relativ wenigen Nachkommen intensiv versorge und entwickle.

Das ist einerseits rassistisch und andererseits Unsinn.

Die fast einhellige öffentliche Reaktion bestand nun darin, diese Aussagen als rassistisch zu brandmarken (wobei oftmals unmittelbare Evidenz vorausgesetzt wurde) und dementsprechend zu fordern, Höcke künftig nicht mehr zu hofieren. Die in Mit Rechten reden vorgeschlagene Strategie impliziert ein anderes Vorgehen: Man müsste ernsthaft mit Argumenten diskutieren, ob Menschen aus Afrika wirklich einem anderen fortpflanzungsstrategischen Typus angehören, und darlegen, dass Höckes Position dürftig begründet ist. Was also geschähe, wenn wir dies täten?

Es wäre zunächst recht einfach, denn schließlich geht es bei den von Höcke genutzten biologischen Begriffen um die Reproduktionsstrategien, die unterschiedliche biologische Arten verfolgen, Afrikaner_innen und Europäer_innen sind aber alle Angehörige derselben Art Mensch. Ganz schnell und einfach hätten wir Höcke somit eines Kategorienfehlers überführt und „den Ball“ wieder in sein Feld „zurückgespielt“ – die von den Autoren bevorzugt genutzte Metapher für den argumentativen Austausch mit Rechten (S. 92, 169, 174).

Und was würde der sich über den Ball freuen! Er würde ihn ganz souverän aufnehmen, eine kleine Runde mit ihm jonglieren, darlegen, dass er ja nur metaphorisch gesprochen und somit auch keinen Kategorienfehler begangen hätte. Auch wenn Menschen in Europa und Afrika biologisch gesprochen womöglich derselben Art angehören mögen, so seien sie doch in vieler – und insbesondere in kultureller! – Hinsicht sehr unterschiedlich. Wir Kritiker_innen hätten nicht etwa ihn, sondern uns selbst blamiert, da wir ja nicht einmal in der Lage seien, metaphorisches Sprechen als solches zu erkennen. Als Metapher sei seine Position haltbar – die entsprechenden Statistiken kann er dann zur Not bei Sarrazin abschreiben. Dann würde er uns den Ball sicher gern zurückgeben – unter einigem Applaus von den Rängen.

Wir wären – von Leo, Steinbeis und Zorn beraten – nicht scheu! Wir würden uns kurz die demographische Literatur anschauen und darlegen, dass die Reproduktionsraten verschiedener Bevölkerungsgruppen in erster Linie von den ökonomischen Bedingungen und den Bildungschancen, aber – wenn man dies herausrechnet – kaum von „Ethnie“ oder „Kultur“ abhängen. Was hätten wir ihn wieder blamiert! Sein biologisches Argument taugt nicht einmal als Metapher für ein kulturelles!

Und dennoch würde er sich über den zurückgespielten Ball freuen und ohne Scham darlegen, dass es ja wohl irgendwelche Ursachen für den Unterschied in Sachen ökonomischer Entwicklung und Bildung zwischen Afrika und Europa geben müsse und es ihm ja um just diese gegangen sei. Am Ende bleibe es dabei, dass wir, um unsere Lebensweise in Europa zu bewahren, darauf achten müssten, nicht von Menschen aus Afrika überrannt zu werden, deren Reproduktionsraten nun einmal empirisch um ein dreifaches höher seien als die in Europa.

Es kann kein Zweifel bestehen, dass uns wieder eine Erwiderung einfiele. Es ist aber nicht nötig, dieses imaginäre Gespräch weiter durchzuspielen, um festzuhalten, dass unser Austausch im entsprechenden Wikipediaartikel am Ende als eine Diskussion über mögliche Unterschiede zwischen den Reproduktionsstrategien von Menschen aus Afrika und Europa zusammengefasst würde, in der Höcke diese, wir jene These vertreten hätten.

Was hätten wir also erreicht? Wir hätten erreicht, dass die Frage, ob Menschen aus Afrika ein anderer Typus sind als Menschen aus Europa, ein diskutabler Gegenstand ist, zu dem es verschiedene Meinungen geben kann. Als nächstes können wir dann spaßig-interessant darüber diskutieren, ob jüdische Bänker einen zu großen Einfluss auf Wirtschaft und Politik haben, ob Frauen wirklich logisch denken können, ob Schwule zur Vergewaltigung von Kindern neigen, ob Lesben enttäuschte Heterosexuelle sind und ob man trans*Personen heilen kann.

Ich glaube Leo, Steinbeis und Zorn aufs Wort, wenn sie schreiben, dass ihnen eine solche Diskussion „vielleicht sogar Spaß machen“ könnte und sie sie „allemal“ für „interessant“ hielten. Aber kann wirklich irgendjemand glauben, dass eine solche Diskussion auch dazu beiträgt, den Erfolg rechter Agitation zu unterminieren?

Mir scheint es sehr viel plausibler, dass eine stigmatisierende Diskussion über Rassismus die effektivere Begegnung auf Höckes Agitation ist als die Diskussion über europäische und afrikanische Menschentypen – auch wenn es den dreien weniger Spaß macht. Dann bestünde die entsprechende Wikipediazusammenfassung darin, dass Höcke etwas gesagt habe, was weithin als rassistisch verurteilt worden sei. Sicherlich gäbe es dann auch Diskussionen darüber, was man sagen darf, sicherlich würde Höcke sich als Opfer inszenieren und sich über die linksgrünversiffte Meinungsdiktatur echauffieren. Das würden Rechte wie Höcke aber auch dann noch tun, wenn sie an allen Schalthebeln der Macht säßen (was sie hoffentlich nie tun werden).

Die Autoren fürchten als Reaktion auf eine solche Stigmatisierungsstrategie “Solidarisierungseffekte” (S. 172) bei denjenigen Teilen der Bevölkerung, die ähnlich denken und sich vom stigmatisierenden Begriff Rassismus “vor den Kopf gestoßen” (S. 172) fühlen könnten, obwohl man ja eigentlich nur die Rechtsextremen meine. Jedoch “meint” Rassismuskritik durchaus nicht nur Rechtsextreme, sondern auch diese Teile der Bevölkerung. Es ist auch nicht per se schlecht, wenn diese sich durch das Aufzeigen ihrer inhaltlichen Nähe zu Rechten “vor den Kopf gestoßen” fühlen – beizeiten kann ein Stoß vor dem Kopf Lernprozesse anregen.

Folgte man der Strategie der Autoren, müsste man letztlich aufhören, Rassismus usw. überhaupt je zu benennen und anders zu problematisieren denn als nicht hinreichend durch Argumente gedeckte Position. Wenn also die Rechten einen fiktiven Rassismus gegen Deutsche monieren, soll man darauf mit Argumenten eingehen. Wenn aber andere Rassismus auf Seiten der Rechten sehen, sollen sie das lieber gar nicht erst äußern – sonst könnten sich die Rechten als Opfer inszenieren und andere vor den Kopf gestoßen fühlen.

9. Die Autoren sind unempathisch gegenüber denjenigen, die von Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, Transphobie usw. betroffen sind

In dem von den Autoren ostentativ vor sich hergetragenen Spaß an der ballspielerischen Diskussion rechter Ideologeme zeigt sich neben einer mangelnden Reflexion der entsprechenden sozialen Dynamiken auch eine weitgehende Empathiefreiheit. Fasziniert von ihrer Logik-Kompetenz, ihrer Bildung und ihrem großartigen Humor verschwenden sie keinen im Buch erkennbaren Gedanken daran, welche Effekte eine solche Debatte wohl auf diejenigen hätte, die selbst als der Menschentyp identifiziert werden, der aufgrund der ihm eigenen Reproduktionsstrategie lieber nicht nach Europa gelassen bzw. hinausgeworfen werden sollte.

Um solche Empathie in die Reflexion über das öffentliche Sprechen einzubeziehen, muss man weder eine radikale Politik der ersten Person vertreten noch Menschen als hypersensible Schneeflöckchen imaginieren. Man muss lediglich den Sachverhalt anerkennen, dass es besonders verwundbare, in besonderem Ausmaß von (historischer und gegenwärtiger) Diskriminierung und Gewalt betroffene Gruppen gibt. Dieser Sachverhalt ist Grund genug dafür, dass man gewisse öffentliche Diskussionen über diese Gruppen nicht als spaßiges Ballspiel imaginieren sollte, sondern als einen sozialen Prozess, der mit dieser Gewalt und Diskriminierung in relativ direkter Verbindung steht. Dies wiederum ist eine gute normative Grundlage dafür, auf Äußerungen wie die von Höcke eher mit Verurteilung und Stigmatisierung als mit einem lustigen Argumentierspiel zu reagieren.

10. Die Autoren legen nicht dar, um welche Rechten und um welche Sprechkontexte es jeweils geht

Die letzte große Schwäche des Buches, die hier zu benennen bleibt, besteht darin, dass die Autoren ausgesprochen vage bleiben, wenn es darum geht, um welche Art von Linken und Rechten und um welche Sprechkontexte es ihnen überhaupt geht.

Meinen Sie parteipolitisch Aktive oder bewegungspolitisch Engagierte oder Intellektuelle oder Feuilletonist_innen oder Kulturschaffende oder Wähler_innen oder Zeitungsleserinnen oder alles? Findet man die Linken eher in der Partei Die Linke oder bei den Grünen oder doch auch in der SPD oder gar im Merkel-Flügel der Union oder eher jenseits aller Parteien? Wer von diesen hat nun eine übermächtige Position und spielt den Rechten durch ewige Moralisiererei in die Karten? Oder sind es irgendwie alle zusammen? Und sind die Rechten nun hauptsächlich in der AfD oder auch in der Union oder in der NPD zu oder jenseits aller Parteien zu finden? Hier scheinen die Autoren einen gewissen Fokus auf die Neue Rechte rund um Antaios, Junge Freiheit, Schnellroda, Identitäre Bewegung und AfD zu haben, aber so ganz deutlich sind sie nicht.

Und um welches Reden geht es nun? Ist nur der öffentliche Austausch in Artikeln, in Talkshows und auf Podien gemeint oder auch der Disput mit dem rassistischen Onkel beim Weihnachtsessen, der Umgang mit pöbelnden Rechten in öffentlichen Verkehrsmitteln und das Gespräch im Klassenzimmer? Geht es generell eher um die Diskussion mit Personen mit einem relativ geschlossenen, intellektuell durchgearbeiteten Weltbild oder um Diskussionen mit Personen, deren eher heterogenes Alltagsbewusstsein an einigen Stellen Elemente rechter Ideologie beinhaltet? Und bei wem soll das Sprechen eigentlich genau welchen Effekt auslösen? Welchen Gegenübern und welchem Publikum soll demonstriert werden, dass die Argumente der Rechten dürftig sind? Und unter welchen Bedingungen?

In der bestehenden Literatur über das Reden mit Rechten spielen diese Fragen eine entscheidende Rolle, denn von ihrer je konkreten Beantwortung hängt ab, wie erfolgversprechend und sinnvoll ein Argumentieren mit Rechten ist. Die Autoren von Mit Rechten reden verbleiben hier aber zumeist abstrakt und in ihren Beispielen relativ beliebig.

IV Gegenentwurf

Die hier formulierten Kritikpunkte sollen insbesondere zeigen, dass es im Umgang mit Rechten anders als von den Autoren behauptet weder ein einfaches Problem (Moralismus) noch eine einfache Lösung (ruhig vorgebrachte öffentliche Argumente) gibt. Weil sie zahlreiche Dimensionen des Problems völlig ignoriert, ist die von den Autoren vorgeschlagene One-size-fits-all-Strategie eher geeignet, das Problem zu verschärfen als es zu lösen.

In welchem Maße wie mit Argumenten auf die Positionen von Rechten eingegangen werden sollte, muss vom Kontext abhängen.

Ja, es ist wichtig für einen diskursiven Rahmen zu sorgen, in dem relativ unvoreingenommenen und für Argumente offenen Beobachter_innen jederzeit klar ist, dass die Argumente der Rechten dürftig und die Gegenargumente überzeugender sind. Es ist jedoch auch so weit wie möglich zu vermeiden, dass menschenfeindliche Ideologie als diskutable Position gilt. Daher sollte sie auch mit den stigmatisierenden Begriffen benannt werden, die sie verdient. Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit sollte nicht dadurch künstlich erhöht werden, dass man den Rechten immerzu „den Ball zuspielt“, wie es Leo, Steinbeis und Zorn Spaß machen würde. Denn gerade das spielt den Rechten (man entschuldige die gemischte Metapher) in die Karten.

Wenn man gewisse Formen des öffentlichen Sprechens als rassistisch usw. bezeichnet, gibt es zwangsläufig auch Meta-Diskurse darüber, was denn nun aus welchen Gründen (ja, auch dafür kann es Gründe geben!) sinnvollerweise als rassistisch usw. zu bezeichnen ist – und das ist gut so, denn derartige Reflexion ist bitter notwendig. In diesen Meta-Diskursen ist dann auch auszuhandeln, welche Formen des Sprechens in einem solchen Maße rassistisch usw. sind, dass sie – gleichwohl sie legal bleiben sollten – aus der seriösen Debatte auszuschließen sind. Solche Ausschlüsse sind kein Widerspruch zu einer rationalen Debatte, sondern zählen zu ihren Voraussetzungen.

Der Anspruch kann niemals darin bestehen, eine Verhaltensweise zu finden, die es den Rechten verunmöglicht, sich als Opfer zu inszenieren. Dies können Rechte immer und sie finden immer Gesinnungsgenoss_innen, die ihre Opfergemeinschaft suchen.

Die wichtigste Veränderung in der öffentlichen Debatte müsste darin bestehen, sich von den Rechten nicht immerzu die Themen vorgeben zu lassen (s. TV-Duell) und aufzuhören, ihnen ständig gratis Airtime zu verschaffen (s. Talkshows).

Anmerkungen:

[1] Das gilt sogar noch dann, wenn jemand anderes diesen Witz bereits gemacht hat.

[2] Inkonsistenzen findet man bei Nietzsche zweifelsohne auch, aber dieser führt auch nicht ständig die Berufung auf Logik im Munde.

[3] Ich wähle diesen unter den drei Autoren, weil ich nur seinen Argumentationsstil einschätzen kann, da ich ihn in sozialen Medien einige Male erlebt habe.