Am 1. und 2. Juli veranstaltete die Bundeszentrale für politische Bildung in Celle eine Tagung mit dem Titel Von Blicken und Brandbomben. Antimuslimischer Rassismus heute, in deren Rahmen ich einen Vortrag hielt. Dabei diskutierte ich, warum antimuslimischer Rassismus heute von besonderer Relevanz ist, warum die Unterscheidung von Rassismus und demokratischer Kritik ein reales Problem darstellt und wie man das Phänomen des antimuslimischen Rassismus begrifflich fassen sollte. Letzteres illustrierte ich am Beispiel der umstrittenen islambezogenen Karikaturen von Franziska Becker. Im Folgenden dokumentiere ich mein ganzes leicht überarbeitetes Manuskript. Wer sich in erster Linie für die Diskussion der Karikaturen interessiert, kann bei Abschnitt 3 mit dem Lesen anfangen, ohne viel zu verpassen.

(Link zum ganzen Text als PDF)

Ich freue mich sehr über die Einladung, über Ihr und Euer Kommen, über das kühle Wetter und vor allem über die Gelegenheit, schildern zu können, was meiner Ansicht nach unter antimuslimischem Rassismus zu verstehen ist. Dies will ich anhand eines – gewissermaßen – aktuellen Falles tun, nämlich anhand einiger islambezogener Karikaturen von Franziska Becker. Diese sind zwar schon ein paar Jahre alt, wurden aber in der letzten Woche erneut breit diskutiert, nachdem bekannt wurde, dass Becker dieses Jahr die Hedwig-Dohm-Urkunde des Deutschen Journalistinnenbundes erhalten wird.

Mein Vorgehen ist dabei in vier Schritte gegliedert. Im ersten Schritt erläutere ich kurz die Relevanz des Themas, um im zweiten Schritt das Dilemma darzustellen, das in Hinblick auf Islamdebatten und antimuslimischen Rassismus besteht und dessen Folgen ich im Weiteren reflektieren will. Im dritten Schritt stelle ich kurz das Fallbeispiel dar, anhand dessen ich diese Reflexion hier vollziehe. Im vierten Schritt schließlich komme ich dann zum Kern des Vortrages, nämlich zur Frage, wie man das Problem des antimuslimischen Rassismus erfassen und verstehen soll: als Vorurteil, als diskursiv gestütztes soziales Dominanzverhältnis oder als eine systematische Verzerrung gesellschaftlicher Debatten.

Inhalt

1 Warum eine eigene Tagung über antimuslimischen Rassismus sinnvoll ist

Im Rahmen einer Tagung über antimuslimischen Rassismus ist zunächst zu klären, warum eine eigene Tagung über antimuslimischen Rassismus überhaupt sinnvoll ist – und warum stattessen nicht lieber Rassismus im Allgemeinen oder eine andere spezifische Form der sozialen Marginalisierung Thema sein sollte.

Wie ich gleich erläutere, gibt es gute Gründe, dem antimuslimischen Rassismus besondere Aufmerksamkeit und eine eigene Tagung zu widmen – sonst wäre ich hier auch gar nicht hier. Jedoch sollte die Rassismuskritik dabei keinesfalls die anderen Rassismen vergessen oder verdrängen – sonst liefe sie Gefahr, die Islam-Fokussierung der öffentlichen Debatte ebenso zu reproduzieren wie die fremdbestimmte Muslimisierung der von Rassismus Betroffenen.

Betrachtet man die gegenwärtigen Rassismen, zeigt sich, dass sich unter unterschiedlichen Aspekten betrachtet, unterschiedliche Formen als die drastischsten erweisen.

Fragt man beispielsweise danach, welche ethnischen oder sozialen Gruppen heute in Deutschland am stärksten marginalisiert sind, muss man wohl entweder auf die in jüngerer Zeit aus Südosteuropa eingewanderten Rom_nja oder auf geflüchtete Personen mit unsicherem Aufenthaltsstatus verweisen – unter den letzteren sind zwar zahlreiche Muslim_innen, die Differenz, anhand sich die Diskriminierung entscheidet ist aber in erster Linie die Staatsangehörigkeit bzw. der Aufenthaltstitel. Im europäischen Maßstab stellt sich die Lage ähnlich dar, wiederum sind Rom_nja und Personen ohne Aufenthaltstitel die am meisten marginalisierten Gruppen. Im globalen Maßstab betrachtet überwiegen die politisch-ökomischen Ungleichheiten zwischen den Ländern jede Form der Marginalisierung innerhalb metropolischer Gesellschaften.

Fragt man danach, wer als Individuum Gefahr läuft, auf der Straße Rassismuserfahrungen zu machen, deutet vieles darauf hin, dass als schwarz wahrgenommen zu werden in Deutschland immer noch der größte Risikofaktor ist, Rassismus sich als stark nach der wahrgenommenen „Hautfarbe“ richtet. Dies soll die Erfahrungen, die insbesondere durch ihre Kleidung als muslimisch identifizierten Personen machen, nicht kleinreden. Es soll aber daran erinnern, dass der ganz „altmodische“, sich primär auf körperliche Merkmale beziehender Rassismus nach wie vor virulent ist und die Lebensqualität und Lebenschancen der betroffenen Personen massiv beeinträchtigt.

Fragt man aber schließlich danach, welche Form des Rassismus in der öffentlichen Debatte heute am häufigsten geäußert wird und entsprechend als besonders „salonfähig“ gelten muss, wird man auf antimuslimischen Rassismus verweisen müssen. Auf dem Themenfeld Islam findet eine diskursive Dauerbeschallung statt, in der antimuslimisch-rassistische Stereotype laufend produziert und reproduziert werden. Diese von Nina-Clara Tiesler treffend als „Islamisierung der Debatten“ bezeichnete Fixierung der öffentlichen Debatte auf den Islam ist nicht aus dem nichts entstanden. Vielmehr hat sie Bezug zu realen sozialen Prozessen und Ereignissen in islamischen Kontexten. Sie führt aber in der Konsequenz doch dazu, dass Muslim_innen in Deutschland wohl die Minderheit sind, über die in der Öffentlichkeit am häufigsten geredet wird. Dies geschieht nicht ausschließlich, aber sehr häufig in rassistischer Weise. Auch wenn der Rassismus dabei nicht unwidersprochen bleibt, ist seine Dauerpräsenz Grund genug für eine Tagung.

Darüber hinaus lässt sich antimuslimischer Rassismus gar nicht streng von anderen Rassismen trennen: Rassistische Diskurse über Geflüchtete sind in vielfältiger mit antimuslimisch-rassistischen Diskursen verwoben. Das Sprechen über Kultur und das Sprechen über Biologie gehen ineinander über. Bei zahlreichen rassistischen Äußerungen und Übergriffen lässt sich gar nicht genau sagen, ob sie jetzt dezidiert antimuslimisch sind oder nicht. „Muslimisch“ und „islamisch“ ist vielfach zu einem Marker für „fremd“ und „gefährlich“ geworden, der in rassistischen Diskursen recht beliebig mit Markern wie „dunkelhäutig“, „südländisch“, „arabisch“, oder „orientalisch“ verbunden und vertauscht wird. Die öffentliche Präsenz von antimuslimischem Rassismus führt dazu, dass rassistische Gewalt, die vermutlich ohnehin ausgeübt würde, nun antimuslimisch legitimiert wird. Auch diese Verschiebung rechtfertigt einen besonderen Fokus auf antimuslimischen Rassismus.

Schließlich macht ein solcher Fokus auch deshalb Sinn, weil antimuslimischer Rassismus heute eine besonders umstrittene Form der Marginalisierung und Diskriminierung ist: Während negative Äußerungen über Schwarze als Schwarze in der medialen Öffentlichkeit relativ zuverlässig als Rassismus benannt werden, ist dies bei negativen Äußerungen über Muslim_innen stets umstritten. Dies hat Gründe in der Sache: Während es nach liberalen und demokratischen Standards keine rationale Grundlage gibt, um eine Person für ihre Hautfarbe zu kritisieren, können religiöse Überzeugungen und Praktiken legitimerweise Gegenstand von Kritik werden. Zwar ist die Religionsfreiheit in liberaldemokratischen Verfassungen ein hohes Gut, einen Schutz vor öffentlicher Kritik gewährt sie aber nicht. Daher stellt sich bei antimuslimischem Rassismus eine Frage, die sich bei antischwarzem Rassismus nur sehr bedingt stellt, nämlich die nach der Grenze zwischen legitimer Kritik und Rassismus. Gerade diese notorische Umstrittenheit und die damit verbundene Abstreitbarkeit dürfte auch der Grund dafür sein, dass antimuslimischer Rassismus heute auf der diskursiven Ebene so präsent ist und rassistische Gewalt mit antimuslimischen Aussagen gerechtfertigt wird: Dies erlaubt, einen Anschein von sozialer Legitimität zu erhalten.

Man sollte die Frage nach der Grenzziehung zwischen demokratischer Kritik und rassistischen Äußerungen aber nicht vorschnell auf eine bloße Verteidigungsstrategie von Personen reduzieren, die ihren Rassismus äußern wollen, ohne als rassistisch gelten zu müssen. Das ist sie auch, aber sie ist mehr als das. Vielmehr bewegt sich das öffentliche Sprechen über den Islam immer in einem Kontext, der nicht nur ambivalent, sondern dilemmatisch ist und stets auf diese Frage verweist.

2 Das Dilemma der Islamdebatten

Die Ursache für dieses Dilemma besteht darin, dass es auf der einen Seite einen manifesten antimuslimischen Rassismus gibt, auf der anderen Seite aber auch reale Probleme innerhalb islamischer Kontexte, die einer öffentlichen Thematisierung bedürfen. Die demokratische Debatte kann diese Spannung nicht auflösen, sie kann sich nur zu ihr verhalten. Zunächst gilt es daher, beide Seiten darzustellen.

2.1 Antimuslimischer Rassismus

Bevor ich darauf eingehe, wie antimuslimischer Rassismus konzeptuell am besten zu fassen ist, will ich zunächst das Bündel von Phänomenen beschreiben, um das es dabei geht. Dabei beschreibe ich in relativ willkürlicher Reihenfolge zehn Phänomene:

- Eine offensichtliche Manifestation sind antimuslimische Kundgebungen und Demonstrationen. Diese gab es zunächst in eher anlassbezogener Form, etwa gegen konkrete Moscheebauprojekte wie das in Köln. Später kamen dann Demonstrationen hinzu, bei denen der Islambezug eher allgemeiner und symbolischer war. Zu nennen sind in erster Linie Pegida und die diversen Ableger, bei denen der Islambezug jeweils im Namen steckt, in der Realität aber nicht immer im Vordergrund steht.

- Zweitens gibt es Parteien und Organisationen, für die antimuslimische Mobilisierung zentral ist. Dies war zunächst eine Reihe von kleineren Parteiprojekten und Organisationen, die recht monothematisch auf den Islam ausgerichtet waren. Derer zu nennen sind hier insbesondere die Pro-Parteien, die Partei Die Freiheit sowie die Bürgerbewegung Pax Europa. Spätestens seit 2016 baut auch die AfD stark auf antimuslimische Mobilisierung und hat die anderem Parteiprojekte in die Irrelevanz verdrängt.

- Eng damit verbunden sind drittens eine Reihe von Medien, für die antimuslimische Agitation im Mittelpunkt steht. Dies sind in erster Linie Onlinemedien. Insbesondere der Blog Politically Incorrect bzw. PI-News nahm bei der Etablierung antimuslimischer Diskurse in der Online-Öffentlichkeit eine zentrale Stellung einnahm.

- Darüber hinaus erscheinen immer wieder Bücher, die sich zentral der antimuslimischen Mobilisierung widmen und dabei teils sehr hohe Auflagen erzielen. Das bekannteste Beispiel ist wohl Thilo Sarrazins Deutschland schafft sich ab. Aber auch danach und davor erschienen zahlreiche erfolgreiche Titel, die das ganze Spektrum von offener Hetze über pseudowissenschaftliche Abhandlung bis hin zu relativ moderater Kritik abdecken.

- Im politischen Diskurs haben islambezogene Themen spätestens seit 2001 Dauerkonjunktur, wobei durchaus kontrovers diskutiert wird. Besonders deutlich wird der antimuslimische Spin dieser Diskurse immer wieder in einzelnen diskursiven Eruptionen, die ich hier in Anlehnung an Stuart Hall als Moral Panics bezeichne. Moral Panics zeichnen sich dadurch aus, dass ein reales Problem, das in Minderheiten auftritt, zu einer Gefahr stilisiert wird, die den Bestand der Gesellschaft gefährdet. Dabei werden dann die Minderheiten insgesamt als gefährlich identifiziert. Ein Beispiel für eine solche Moral Panic waren die Reaktionen auf die massenhaften sexuellen Übergriffe in der Kölner Silvesternacht 2015/16. Zwar hatten diese Ereignisse wohl in der Tat eine in Deutschland unbekannte Qualität, sodass es allen Grund für schockierte Reaktionen gab. In den Reaktionen zeigten sich jedoch immer wieder rassistische Bilder und Deutungsmuster, die darauf verweisen, dass es nicht nur um die sexuellen Übergriffe an sich, sondern auch um die vermutete ethnische Identität der Täter ging. Dass mit sexuellen Übergriffen von Seiten rassifizierter Subjekte anders umgegangen wird als mit sexuellen Übergriffen im Allgemeinen legen auch die rechtspolitischen Folgen nahe: Änderungen des Sexualstrafrechts, auf die Feminist_innen seit Jahrzehnten vergeblich drängten, wurden nach der Silvesternacht plötzlich mehrheitsfähig. Die Forderungen nach einer Strafrechtsverschärfung fanden nun auch bei Akteuren Zustimmung, die sich knapp 20 Jahre zuvor noch gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe stellten.

- Antimuslimischer Rassismus spiegelt sich auch auf der Einstellungsebene wider. Die Abgrenzung und Messung ist nicht ganz trivial, aber diverse Studien kommen recht konsistent zum Ergebnis, dass etwa 20 bis 50 % der deutschen Bevölkerung antimuslimische Einstellungen hegen. Ich gehe davon aus, dass Beate Küpper dazu gleich mehr dazu sagt.

- Damit verbunden sind Akte der alltagsrassistischen Ansprache, in der vermeintliche oder reale Muslim_innen in bestimmten, Differenz erzeugenden und stigmatisierenden Weisen auf ihr Muslimsein angesprochen werden. Das bekannteste Beispiel ist die an individuelle Muslim_innen gerichtete Frage nach einer Stellungnahme zu Terroranschlägen.

- Im gesellschaftlichen Leben kommt es zu Diskriminierungen, die Muslim_innen als Muslim_innen betreffen – etwa auf dem Wohnungs- und auf dem Arbeitsmarkt, aber auch in anderen, „weicheren“ Sphären.

- Diskutabel ist, ob es in Deutschland auch eine rechtliche und politische Diskriminierung von Seiten des Staates gibt. Dies wird insbesondere im Rahmen der Kopftuchdebatten ausgefochten. Man könnte aber auch über islambezogene Formen des Racial Profiling sprechen, etwa in Bezug auf den Fall, in dem vor einigen Wochen junge Männer am Kölner Hauptbahnhof auf dem Boden fixiert wurden.

- Schließlich gibt es auch immer wieder Akte physischer Gewalt, die Muslim_innen als Muslim_innen betreffen – zu nennen wären etwa das Herunterreißen von Kopftüchern im öffentlichen Raum, Anschläge auf Moscheen oder direktere körperliche Gewalt. In diese Kategorie fällt auch der Mord an Marwa el-Sherbini vor genau 10 Jahren.

Zu diesen Phänomenen sind noch zwei Punkte zu betonen: Erstens geht es hier dezidiert um Formen der Mobilisierung, Marginalisierung und Ausgrenzung, die Muslim_innen als Muslim_innen und den Islam als Islam betreffen und nicht bloß um allgemeinen Rassismus, der auch Muslim_innen betrifft. Beides ist nicht immer klar zu trennen, aber in der Analyse doch zu unterscheiden.

Zweitens handelt es sich hier nicht um „Rechtsextremismus“. Die genannten Probleme sind mitten in der Gesellschaft zu finden, auch unter Personen, die sich als liberal oder links verstehen. Ihre Eingrenzung lässt sich nicht durch eine bequeme Abgrenzung gegen „Extremismus“ erreichen. Man muss nicht rechts sein, um antimuslimischen Rassismus zu produzieren oder zu reproduzieren, die bloße Selbstbeschreibung als links oder liberal bedeutet nicht, dass man mit Rassismus nichts zu tun hätte.

2.2 Probleme in islamischen Kontexten

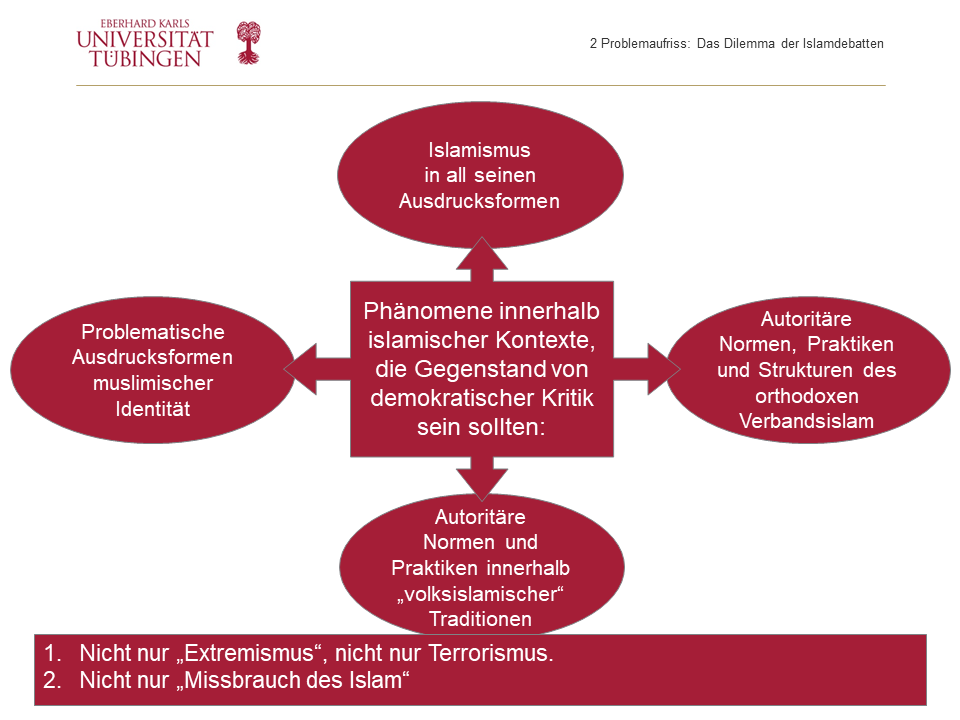

Auf der anderen Seite existieren aber auch Phänomene innerhalb islamischer Kontexte, die in der demokratischen Öffentlichkeit Gegenstand der Kritik sein sollten. Derer führe ich hier vier an – wiederum ohne behaupten zu wollen, dass das Feld damit bereits abschließend umschrieben wäre.

Zunächst geht es um Islamismus, also um politische Auslegungen des Islam, die in der islamischen Tradition nicht nur eine Anleitung für das gute, gottgefällige Leben sehen, sondern eine Grundlage für Gesetze, deren Geltung allgemeinverbindlich durchgesetzt werden soll. Solche Bestrebungen sind mit den Normen von demokratischer Selbstregierung und individueller Freiheit nicht vereinbar. Dabei ist analog zum antimuslimischen Rassismus festzuhalten, dass die Abgrenzung solcher „extremistischer“ Auslegungen des Islam von der guten, nicht-extremistischen Mehrheit der Muslim_innen alles andere als einfach und klar ist. Zwar verurteilt die übergroße Mehrheit von Muslim_innen djihadistischen Terror. Jedoch kann der Islamismus nicht auf seine terroristischen Formen begrenzt werden. Von diesen Extremen reicht ein Spektrum über Gruppen wie Hizb ut-Tahrir und eher legalistische Organisationen wie Muslimbruderschaft und Milli Görüs bis in den Mainstream der deutschen Islamverbände. Wo und wie genau die Grenze verläuft, ist alles andere als eindeutig.

Als zweites können auch die Normen, Praktiken und Strukturen des offiziellen orthodoxen Verbandsislams legitimer Gegenstand öffentlicher Debatten werden. Dabei sind insbesondere Normen im Bereich Geschlecht und Sexualität zu nennen. Patriarchalische Normen gibt es zwar auch in anderen Teilen der deutschen Gesellschaft – etwa in der katholischen Kirche, in Studentenverbindungen oder Schützenvereinen (oder eben überall anders). Aber auch diese Akteure werden für ihren Umgang mit Geschlecht regelmäßig öffentlich kritisiert und problematisiert. Weil Muslim_innen heute einen beträchtlichen Anteil der deutschen Bevölkerung ausmachen und die Islamverbände mittlerweile einigen Einfluss haben und diesen im Rahmen einer staatlichen Anerkennung gerne erweitern wollen, müssen illiberale Geschlechternormen und ähnliches auch hier Gegenstand der öffentlichen Debatte sein.

Drittens geht es um autoritäre Formen dessen, was man als Volksislam oder traditionellen Islam bezeichnet. Dies sind regionalkulturell geprägte Auslegungen des Islam, die oftmals im Widerspruch zu orthodoxen Auslegungen der Verbände stehen, aber für die Akteur_innen doch Teil ihrer islamischen Religion sind.

Viertens geht es um einige Phänomene, die nur sehr oberflächlich religiös begründet werden, für die Akteur_innen aber doch viel mit ihrer eigenen muslimischen Identität zu tun haben. Hier ist insbesondere der Antisemitismus unter Muslim_innen zu nennen. Die diesbezüglichen Arbeiten von Günter Jikeli zeigen recht deutlich, dass zwar nur selten eine ernsthafte theologische Begründung für Antisemitismus gegeben wird, aber dennoch viele junge Muslim_innen die eigene muslimische Identifikation mit einer antisemitischen Ablehnung von Jüd_innen verbinden. Dies muss ebenso wie andere spezifische Artikulationsformen des Antisemitismus Gegenstand spezifischer Kritik sein.

Auch in Bezug auf diese Probleme ist zu betonen, dass sie sich nicht einfach extremismustheoretisch entsorgen lassen. Es geht nicht nur um Extremismus, es geht nicht nur um Terror und es geht nicht nur um einen „Missbrauch des islam“. Es geht um Normen und Praktiken, die unter Muslim_innen verbreitet sind und von einigen Muslim_innen mit Bezug auf den Islam begründet werden.

Sowohl die antimuslimische Mobilisierung und Marginalisierung als auch die Probleme innerhalb muslimischer Kontexte sind real. Jedes öffentliche Sprechen über den Islam in Deutschland bewegt sich im Spannungsfeld zwischen diesen beiden Seiten: Daher ist es jeweils daraufhin befragen, wie es sich zu beiden Problemkomplexen verhält. Ein dem Anspruch nach „kritisches“ Sprechen über mit dem Islam verbundene Phänomene muss sich fragen lassen, ob es eher zur Kritik realer Probleme oder eher zu Stärkung der Marginalisierung und Stigmatisierung beiträgt. Rassismuskritik auf der anderen Seite ist daraufhin zu befragen, inwieweit sie den Rassismus problematisiert – aber auch daraufhin, inwiefern sie Apologetik für problematische Formen von Religiosität vollzieht.

3 Fallbeispiel: Einige islambezogenen Karikaturen von Franziska Becker

Diese Fragen will ich hier konkret anhand eines Beispiels ausführen, nämlich anhand einer Reihe von Karikaturen Franziska Beckers, insbesondere solcher, die in der EMMA erschienen. Ich selbst halte diese Bilder nicht für Grenzfälle, sondern für ziemlich eindeutig einordenbar. Weil aber öffentlich über die Einordnung gestritten wird, eignen sie sich hier doch als Beispiel. Nachdem bekannt wurde, dass Becker – nicht für ihr hier vorgestellten Bilder, sondern für ihr Lebenswerk – die Hedwig-Dohm-Urkunde erhält, stieß die Journalistin Sibel Schick via Twitter eine Rassismusdebatte an und fand dabei einige Resonanz – auch in Druckmedien. Wenn ich dieses Beispiel im Folgenden diskutiere geht es mir wohlgemerkt nicht um eine Beurteilung der Person Franziska Becker oder eine Stellungnahme zur Vergabe der Hedwig-Dohm-Urkunde. Es geht mir lediglich um die Einordnung der Karikaturen.

Schick postete zunächst drei Karikaturen; in den Antworten unter dem Tweet tauchte noch eine vierte auf, die ich noch drastischer finde und deshalb hier hinzuziehe. In der ersten Karikatur wird ein Generationenkonflikt unter deutschen Feminist_innen dargestellt, wobei die Karikatur darauf abzielt, dass eine falsche Toleranz der jüngeren Generation die Ideale von Gleichberechtigung der älteren Generation verrate. In den anderen drei Karikaturen geht es jeweils um Fälle, in denen Frauen mit Kopftuch in Dienstleistungsberufen arbeiten – als Bankangestellte, als Polizistin, als Kindergärtnerin. Jeweils nutzen sie diese Position aus, um eine islamistische Agenda voranzutreiben. Mal werden Frauen diskriminiert, mal Hände abgehackt, mal Kinder indoktriniert – diese lernen im Kindergarten das Steuern von Selbstmordflugzeugen und das Tragen von Kopftüchern.

In der Debatte geht es um genau die Frage, die ich oben angesprochen habe: Zur Diskussion steht, ob Beckers Karikaturen als antimuslimisch-rassistisch zu bezeichnen sind oder ob sie in legitimer Weise Kritik realer Probleme in islamischen Kontexten leisten. Indem Schick von „islamfeindlich-rassistischen Comics“ spricht, plädiert sie deutlich für ersteres – und erhält dafür prominenten Beistand, unter anderem von Carolin Emcke, Teresa Bücker und Jakob Augstein. Beckers Verteidiger_innen – allen voran EMMA-Chefin Alice Schwarzer – dagegen behaupten das Gegenteil: Es gebe eben Probleme mit Islamismus in Deutschland; diese stelle Becker in Karikaturen – und somit notwendigerweise überspitzt – dar. Mit Rassismus habe das nichts zu tun. Interessanterweise sind die Pro-Becker-Artikel nicht mit den von Schick monierten Karikaturen illustriert, sondern mit anderen. In dieser sind christliche und muslimische Autoritäten zu sehen, die jeweils buchstäblich auf dem Rücken ihrer Frauen gegen den Unglauben kämpfen. Dieses Bild soll unterstreichen, dass Becker eben nicht nur islamischen, sondern auch christlichen Autoritarismus problematisiere.

Die Frage ist nun: Nach welchen Kriterien entscheidet man über die Frage, wie die Karikaturen einzuordnen sind?

4 Drei Konzepte: Vorurteil, soziales Dominanzverhältnis oder systematische Verzerrung der Debatten?

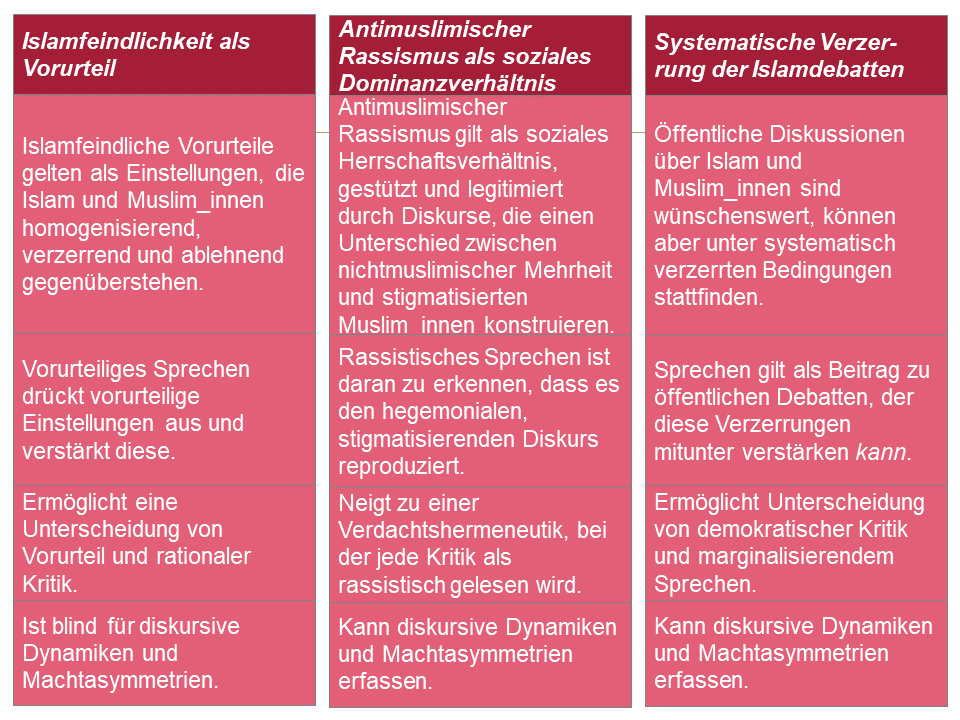

Ich möchte drei verschiedene Arten unterscheiden, das Problem zu erfassen: erstens als Vorurteil, zweitens als diskursiv gestütztes soziales Dominanzverhältnis oder drittens als systematische Verzerrung der Debatten.

4.1 Islamfeindlichkeit als Vorurteil

Die in der deutschsprachigen Forschung am weitesten verbreitete Herangehensweise erfasst das Problem als ein Vorurteil – dann wird zumeist nicht von antimuslimischem Rassismus, sondern von Islamfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit oder bisweilen auch von Islamophobie gesprochen. Innerhalb der Wissenschaft ist dieser Ansatz insbesondere im Rahmen der quantitativen Einstellungsforschung verbreitet. Vorurteile gegen den Islam wurden in Deutschland insbesondere in Bielefeld im Kontext des Projekts Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und diverser Nachfolgeprojekte sowie im Rahmen der verschiedenen Mitte-Studien aus Leipzig und Berlin erforscht – nicht zuletzt von Beate Küpper.

Ein Vorurteil wird üblicherweise durch drei Eigenschaften bestimmt: Vorurteile sind Einstellungen gegenüber einer Gruppe, die erstens die Realität falsch abbilden, zweitens in illegitimer Weise verallgemeinern bzw. homogenisieren und drittens negativ bzw. ablehnend sind. Islamfeindschaft bestünde demnach in Einstellungen, die islamische Realitäten verzerren, homogenisieren und ihnen ablehnend gegenüberstehen.

Diese Konzeptionierung hat meines Erachtens einen erheblichen Vorzug und einen erheblichen Nachteil. Der Vorzug besteht darin, dass damit eine Unterscheidung zwischen islamfeindlichem Vorurteil und rationaler Kritik an realen Phänomenen impliziert ist. Rationale Kritik müsste sich dann dadurch auszeichnen, dass sie ihren Gegenstand so darstellt wie er wirklich ist, nicht unbillig verallgemeinert und ihm nicht von vornherein feindselig gegenübersteht.

Analysiert man konkrete Äußerungen, ist einerseits zu fragen, ob hinter diesen Äußerungen vorurteilige Einstellungen zu vermuten sind. Andererseits ist zu fragen, ob durch diese Äußerung Vorurteile bei anderen verstärkt oder erzeugt werden – jeweils müsste das daran zu erkennen sein, ob sich Verzerrung, Homogenisierung und Ablehnung erkennen lassen.

Entsprechendes ist dann auch in Bezug auf die Karikaturen von Franziska Becker zu klären: Werden hier Realitäten abgebildet oder wird grob verzerrend ein Feindbild konstruiert? Es lässt sich leicht darlegen, dass in den Karikaturen Verzerrung und Ablehnung gegeben sind, Homogenisierung lässt sich zumindest insofern feststellen, als in den Karikaturen nicht der geringste Verweis auf eine Vielfalt muslimischer Lebenswelten zu erkennen ist. Becker und ihre Verteidiger_innen können einer solchen Kritik aber triftige Argumente entgegenstellen. Die Karikaturen zielten gar nicht auf den Islam oder Muslim_innen insgesamt, sondern lediglich auf den Islamismus und damit auf ein reales Problem – und Karikaturen könnten eben nicht anders als zu homogenisieren, zuzuspitzen und zu polemisieren. Darüber hinaus verweisen Beckers Verteidiger_innen auf deren Karikaturen über christliche und andere Autoritäten. Diese zeigten, dass Beckers Karikaturen keine besondere Islamfeindschaft zugrunde liege, sondern nur eine „spitze Feder“, die verschiedenste Gruppen treffe.

Mit dem Vorurteils-Ansatz ist es relativ schwer, diese Argumente zurückzuweisen, was im Zusammenhang mit dem großen Nachteil dieser Herangehensweise steht. Dieser besteht im Fokus auf die Ebene von Einstellung oder Bewusstsein: Die Vorurteilsforschung konzentriert sich vor allem auf Vorgänge und Strukturen in den Köpfen der Subjekte. Entscheidend für rassistische Marginalisierung ist aber nicht, was in den Köpfen der Subjekte los ist, sondern was in ihrem Handeln und in den Verhältnissen zwischen den Subjekten geschieht. Hierfür sind zwei Aspekte zentral, die in der Vorurteilsforschung regelmäßig aus dem Blick geraten: Machtbeziehungen und diskursive Dynamiken.

Will man die Wirkung von rassistischen und anderen Marginalisierungsverhältnissen verstehen, ist nicht nur zu fragen, wie verbreitet Vorurteile in den Köpfen sind. Es ist auch zu fragen, welche Gruppen über welche sozialen Ressourcen verfügen, wer in der Öffentlichkeit wie über wen sprechen kann und welche Konsequenzen das dann hat.

Mit der Nennung dieser Nachteile will ich die Vorurteilsforschung nicht delegitimieren: Es ist gut, dass jemand das tut, was sie tut. Das wird nicht zuletzt dadurch klar, dass auch ihre schärfsten Kritiker_innen kaum umhinkommen, sich auf ihre Ergebnisse zu berufen. Es ist gut, dass es die Vorurteilsforschung gibt, aber sie hat Grenzen, weshalb sie durch andere Perspektiven zu ergänzen ist.

4.2 Antimuslimischer Rassismus als diskursiv konstituiertes Dominanzverhältnis

Gegen genau diese Probleme wendet sich der zweite Ansatz, nämlich die Rassismuskritik. Diese stellt gesellschaftliche Machtrelationen und diskursive Dynamiken ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Rassismus versteht sie als ein gesellschaftliches Herrschaftsverhältnis, in dem eine dominante Gruppe ihre Vorherrschaft gegenüber einer marginalisierten Gruppe ausübt und absichert. Diese Vorherrschaft drücke sich durch eine ungleiche Verteilung von symbolischen und materiellen Ressourcen aus – es geht um die Verteilung von Jobs, Wohnungen, sozialer Anerkennung usw. Konstituiert und reproduziert werde dieses Dominanzverhältnis eben durch bestimmte Weisen des Sprechens über die marginalisierte Minderheit. In diesen Legitimationsdiskursen erscheine die Marginalisierung der entsprechenden Gruppe als legitim, rational oder gar notwendig. Vertreter_innen dieses Ansatzes in der deutschsprachigen Debatte sind zum Beispiel Iman Attia, Yasemin Shooman, Fanny Müller-Uri und Benjamin Opratko.

Will man entscheiden, ob eine bestimmte Art, sich über den Islam zu äußern, in diesem Sinne rassistisch ist, ist zweierlei zu klären: Erstens ist zu klären, ob ein entsprechendes Dominanzverhältnis wirklich existiert, ob die bewusste Gruppe also marginalisiert wird – etwa auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt. Zweitens ist zu klären, ob die fraglichen Äußerungen zu einem Diskurs beitragen, der diese Marginalisierung legitimiert und reproduziert.

Bezieht man diese Kriterien auf die fraglichen Karikaturen, ist das Ergebnis recht eindeutig. Wie im Überblick bereits dargelegt, besteht ein entsprechendes Marginalisierungsverhältnis. Indem die Karikaturen Frauen mit Kopftuch darstellen, die entweder patriarchalische Diskriminierung oder brutale islamistische Gewalt oder schamlose Indoktrination betreiben, kann man die Comics als Legitimation einer Diskriminierung von Muslim_innen lesen. Frauen mit Kopftuch von verantwortlichen Positionen fernzuhalten erscheint nach Betrachtung dieser Karikaturen als Selbstverteidigung der demokratischen Gesellschaft. Dieses Problem wird nicht dadurch ausgeräumt, dass Becker auch christliche und andere Autoritäten angreift. Diese stehen gerade nicht als Chiffren für eine marginalisierte Gruppe und verstärken somit auch keine Marginalisierung. Dabei geht es der Rassismuskritik wohlgemerkt nicht um das, was im Kopf von Franziska Becker vorging – es geht also gerade nicht um die Frage, ob sie eine Rassistin ist. Es geht lediglich um die beobachtbaren Äußerungen und ihre wahrscheinlichen Wirkungen. Deshalb ist es für diese Kritik auch unerheblich, dass Becker betont, es gehe in ihren Karikaturen gar nicht um Islam und Muslim_innen im Allgemeinen, sondern nur um Islamismus. Denn diese Differenzierung ist den Karikaturen schlichtweg nicht anzusehen. Dort tauchen Frauen mit Kopftuch nur als Opfer islamischen Patriarchats oder als islamistische Täter_innen auf, womit verbreitete Klischees reproduziert werden. Wenn Becker etwas anderes ausdrücken wollte, hat sie dies nicht getan.

Der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, genau die Dynamiken von Macht und Diskurs sichtbar zu machen, die im Vorurteilsansatz außen vor bleiben.

Allerdings gibt es auch hier ein großer Nachteil: Wenn man davon ausgeht, dass es antimuslimischen Rassismus gibt und Äußerungen über den Islam nur darauf befragt, ob sie geeignet sind. dieses Dominanzverhältnis zu stärken, muss fast jede kritische Äußerung über irgendwelche mit dem Islam verbundenen Phänomene durchfallen: Jede solche Äußerung ist potenziell geeignet, die negative Fokussierung der Debatten auf den Islam zu verstärken. Die Rassismuskritik kennt anders als die Vorurteilsforschung keine systematische Unterscheidung von rationaler Kritik und Rassismus.

4.3 Systematische Verzerrung der Islamdebatten

Daher schlage ich ein weiteres Modell vor, das die Stärken der beiden zuvor genannten vereint, indem es von beiden lernt. Dafür spreche ich in Anlehnung an Jürgen Habermas und David Strecker von „systematisch verzerrten Kommunikationsverhältnissen“.

Dann steht am Anfang die Annahme, dass es gut ist, wenn in einer demokratischen Öffentlichkeit diskutiert und auch gestritten wird. Die habermasianische Hoffnung besteht darin, dass gerade im öffentlichen Austausch von Argumenten, kommunikative Vernunft walten und zu besseren, vernünftigeren, gerechteren Entscheidungen führen kann. Weil der Islam heute ein relevanter Teil der sozialen Realität in Deutschland ist, ist es zunächst auch wünschenswert, wenn über den Islam und verschiedene mit ihm verbundene Akteur_innen und Phänomene gestritten wird.

Aber diese öffentliche Kommunikation kann auch unter systematisch verzerrten Bedingungen stattfinden. Dann ist das rationalisierende Potenzial der öffentlichen Rede blockiert und die Kommunikation führt mitunter nicht zur Abschaffung ungerechter Verhältnisse, sondern zu ihrer Reproduktion oder Verschlimmerung. Ursachen für solche Verzerrung können unter anderem die sozialpsychologischen Mechanismen sein, die die Vorurteilsforschung als Ursache für Vorurteile anführt, aber auch die sozialen Machtdifferenziale, die die Rassismuskritik benennt.

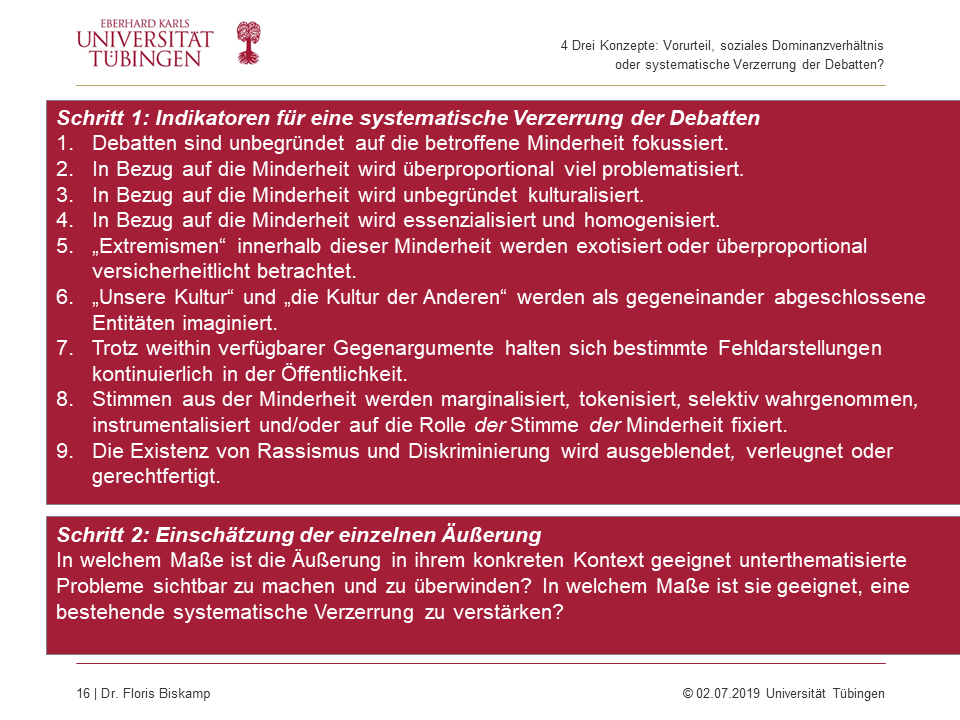

Systematische Verzerrungen der Kommunikation können sich dann unter anderem darin ausdrücken, dass eine bestimmte soziale Gruppe, überproportional oft im Fokus der Kritik steht; darin, dass die Thematisierung dieser Gruppe immer wieder problemorientiert ist; darin, dass immer wieder Fehldarstellungen dieser Gruppe auftauchen, die schon oft widerlegt wurden; darin, dass Stimmen aus dieser Gruppe nicht oder nur selektiv im Diskurs auftauchen und sie so keine Möglichkeit haben, effektiv zu widersprechen; oder darin, dass die Frage nach Marginalisierung ausgeblendet oder abgeschmettert wird.

Will man konkrete Äußerungen beurteilen, ist dann zweierlei zu erledigen. Erstens ist zu klären, ob eine entsprechende systematische Verzerrung besteht – dies ist nicht abstrakt zu klären, sondern jeweils für den Kontext, in dem die Äußerung stattfindet. Zweitens ist zu diskutieren, ob die fragliche Äußerung eher geeignet ist, die bestehende systematische Verzerrung zu verstärken, oder ob sie eher geeignet ist, kommunikative Rationalität zu entfalten und die Debatte voranzubringen.

Das heißt, dass man die Äußerungen nicht wie in der Vorurteilsforschung von ihrem Ursprung im Bewusstsein her denkt, sondern wie in der Rassismuskritik von ihren zu erwartenden gesellschaftlichen Wirkungen. Anders als in der Rassismuskritik fragt man aber nicht nur nach einem potenziellen marginalisierenden Effekt, sondern auch nach einem aus demokratischer Perspektive wünschenswerten Effekt. Auf der einen Seite zu fragen, ob die Äußerung im Effekt zur Marginalisierung von Muslim_innen beiträgt; auf der anderen Seite, ob sie im Effekt dazu beiträgt unterthematisierte Probleme in islamischen Kontexten sichtbar zu machen und zu ihrer Überwindung beizutragen. Beide Effekte schließen einander nicht aus, aber sie können beide größer oder kleiner sein. Zu fragen ist, welcher wahrscheinlich überwiegt.

Die Beantwortung dieser Frage erfordert eine anspruchsvolle Argumentation. Ihre Ergebnisse sind – wie bei jeder Ideologiekritik – immer in gewissem Maße spekulativ. Sie können Rassismus selten in Form eines „gerichtsfesten“ juristischen Beweises tatbestandsmäßig. Sie können aber plausibel sein, überzeugen, zur Reflexion anregen.

Was heißt das nun für Beckers Karikaturen? Man könnte ihnen wohlwollend zugutehalten, dass sie darauf zielen, Realitäten ansprechen: Denn ja, in Deutschland gibt es islamistische Gruppen; und ja, einige dieser Gruppen treten auch in den Streitigkeiten rund um das Kopftuch auf und beziehen strategisch Position – dies tat zuletzt etwa die Hizb ut-Tahrir-nahe Gruppe Generation Islam mit dem Hashtag #nichtohnemeinkopftuch sehr erfolgreich. Es ist gut möglich, dass Becker genau solche Vorgänge ansprechen wollte. Sie und ihre Verteidigerinnen sagen ja, in den Karikaturen gehe es gar nicht um den Islam, sondern um Islamismus. Bedenkt man aber den diskursiven Kontext, in dem Muslim_innen ständigen Verdächtigungen ausgesetzt sind; bedenkt man, dass die Karikaturen keinen Hinweis darauf bieten, dass kopftuchtragende Fragen auch andere Rollen haben können, denn als Islamistin oder als unterdrücktes Opfer islamischer Männer; bedenkt man, dass die Betrachter_innen keinen Grund haben zu denken, dass sich die Karikaturen nicht auf die Muslim_innen oder den Islam insgesamt beziehen; bedenkt man die Schärfe der Vorwürfe, die mit den Karikaturen erhoben werden; bedenkt man, dass damit gängige Klischees reproduziert werden – dann scheint mir recht eindeutig, dass der marginalisierende Effekt hier überwiegt oder zumindest unnötig groß ausfällt. Dies gilt umso mehr, weil eine Kritik an islamistischen Strategien rund um das Kopftuch allenfalls erahnt werden kann. Näher liegt die Deutung, dass Frauen mit Kopftuch Terror im Schilde führen.

Einige Verteidiger_innen Beckers argumentieren damit, dass es angesichts solcher Rassismuskritik unmöglich sei, Probleme in islamischen Kontexten überhaupt noch mit Karikaturen darzustellen. Das sehe ich anders. Zwar bin ich durchaus der Ansicht, dass alle Karikaturist_innen gut nachdenken sollten, bevor sie sich auf Themenfelder begeben, in denen die Debatte von Ressentiments dominiert werden, um dann die Objekte des Ressentiments noch zu karikieren – dies gilt für marginalisierte Minderheiten im Inneren, es gilt aber in anderer Weise auch für andere Länder, über die Ressentiments und Klischees zirkulieren. Dennoch sollen auch muslimische Macker nicht um ihr gutes Recht gebracht werden, karikiert zu werden. Dann sollte man den Karikaturen aber zumindest irgendeine Reflexion des Bestehens von Marginalisierung und Ressentiments entnehmen. Davon sehe ich bei Beckers Karikaturen nichts. Islam und Muslim_innen tauchen dort als Probleme auf, antimuslimischer Rassismus nicht.

Zum Abschluss möchte ich den Blick noch einmal weg von den Karikaturen und hin zu unserer Tagung lenken. Ich hoffe, mit meinem Vortrag deutlich gemacht zu haben, dass die Kritik des antimuslimischen Rassismus eine wichtige aber keine einfache Aufgabe ist. Daher wünsche ich uns allen zwei schwierige und produktive Tage.